第6回 データ・サイエンティストに学ぶビッグデータのマーケティング・イノベーション3つのポイント:【連載】海外事例に学ぶマーケティングイノベーション(2/2 ページ)

マーケティング・イノベーションにおけるビッグデータとは

まず、ビックデータが対象とするデータの範囲を定義しよう。

ビックデータの目的は、ビジネスチャンスをつかみ取ることだ。言い換えるとそれは、「誰に、何を、どのメディアを通して、いくらの予算をかけて消費者にアプローチすることが投資効果を最大化できるか」を紐解くことである。

そして、マーケターは、紐解かれたデータを元に「マーケティング戦略を描き、実行し、さらに指標を測定して、最適化を図る」。よって、ここではこれら全ての段階においてデータ分析に活用できるデータを“ビッグデータ”とする。中でも最も重要なデータは、“購買に直接結びついているデータ“と、ターゲットの行動解析に役立つデータである。

1. 購買に直接結びついているデータ

購買に直接結びついているデータは大きく分けて2つある。

自社のセールスデータと、提携パートナーのトランザクションデータである。自社のセールスデータからは、売れ筋商品が把握できる。 また、このデータに顧客情報と顧客の属性が結びついていれば、どんな顧客に対してどういう商品が売れるのか把握できる。提携パートナーのトランザクションデータとは、ポイントプログラムなどがあり、自社製品とそれ以外の購買データが把握できる。

さらにもう一歩踏み込めば、消費者のライフスタイル、その中での自社の製品のポジションを把握することも可能だ。商品に顧客属性を紐づければ、性別や年齢だけでなく、地域や時間帯、そして家族構成や所得情報も把握できる。こうした情報は、消費者のライフスタイルにより密接し、より親和性が高いコミュニケーションの実現を意味する。

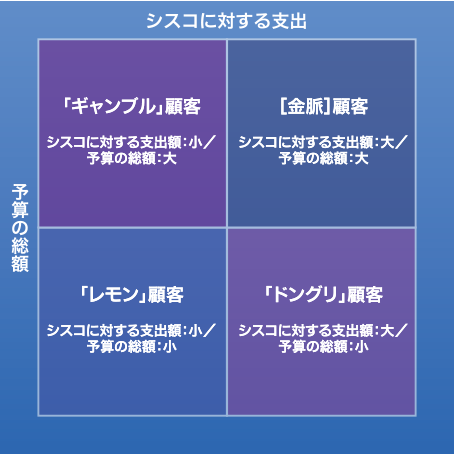

BtoBであれば、企業ごとに特定のカテゴリーの支出を公表している場合もある。こうしたデータもビックデータの対象として含めるべきであろう。例えば、シスコでは、自社のカテゴリーのスペンディング情報をターゲット企業ごとに分析し、カテゴリースペンディングの規模と自社製品の浸透率の2軸でターゲット企業を4分割している。シスコは、この価値指標という観点に基づき、セグメントごとに異なったコミュニケーション戦略を策定している。

関連記事

- 第1回 金融機関がiPhoneアプリで住宅探しを支援――Commonwealth Bank Australia

金融業界はさまざまな法規制からデジタルとソーシャルの活用が遅れていると思われてきた。しかし、海外では積極的なデジタルイノベーションが起こり、日本でも、モバイルバンクの「じぶん銀行」が口座数140万件を獲得するなど徐々にその広がりを見せている。金融業界におけるデジタルとソーシャルのマーケティングイノベーションを考察する。  第2回 地域活性化で雇用創出を――アメックスの小規模店舗支援プログラム「スモールビジネス・サタデー」

第2回 地域活性化で雇用創出を――アメックスの小規模店舗支援プログラム「スモールビジネス・サタデー」

アメリカン・エキスプレスが展開した小規模店舗支援プログラム「スモールビジネス・サタデー」の成功は、さまざまなデジタルマーケティング施策の展開と並行して、政治家や地方自治体への地道なロビー活動を地道に行ったことにある。キャンペーンに実態を持たせ、消費者に「自分ごと」と思ってもらうには? 第3回 スマートフォンで小額決済、割り勘機能も――ソーシャルバンキングサービス「Kaching」

第3回 スマートフォンで小額決済、割り勘機能も――ソーシャルバンキングサービス「Kaching」

金融業界ではいま、次世代の決済インターフェイスとして、“スマホを介したコンタクトレス決済”への移行実験を始めている。今回は、オーストラリアのCommonwealth Bankが開発したソーシャルバンキングサービス「Kaching」を紹介する。- 第4回 海外のソーシャルメディアプロモーション、9つのトレンド

9つのキャンペーンを例にとりながら、各ブランドがソーシャルメディアにどのような役割を担わせ、どのような仕掛けを埋め込み、一体何を成し遂げたのかをご紹介する。  第5回 消費者の行動変化を見極める――2013年のデジタルキャンペーン設計

第5回 消費者の行動変化を見極める――2013年のデジタルキャンペーン設計

情報技術の進化は消費者の行動変化を促している。企業が仕掛けるマーケティングキャンペーンも、その設計段階から時代の変化への対応を余儀なくされている。「モバイル」「Eコマース体験」「ソーシャルメディア」「リアルタイム性」「ビッグデータ」という5つのキーワードで、マーケティングに影響を与える時代の流れを読み解く。 第6回 データ・サイエンティストに学ぶビッグデータのマーケティング・イノベーション3つのポイント

第6回 データ・サイエンティストに学ぶビッグデータのマーケティング・イノベーション3つのポイント

今回はビッグデータのマーケティング・イノベーションについて掘り下げ、ビックデータからビジネスチャンスをつかみ取るためには、どんな点に気を付け、何をすべきなのか見解を示したい。 第7回 モバイルが利用される“モーメント”を選び、“モバイルムーブメント”を起こす

第7回 モバイルが利用される“モーメント”を選び、“モバイルムーブメント”を起こす

今回はソーシャルメディアの拡散性を活かしたコミュニケーションを考察する。また、モバイルというコミュニケーションジャンルをさらに進化させる新たなコミュニケーションデバイス「ウェアラブル」についても少し触れる。 第8回 ソーシャルメディアでムーブメントを起こす際の心得

第8回 ソーシャルメディアでムーブメントを起こす際の心得

ソーシャルメディアに秘められた拡散性を最大限に引き出し、セールスにつなげるには、ソーシャルで話題になりそうなメッセージを展開するのではなく、ブランドが取り組む社会の課題や問題をどう改善していくのか、そうした普遍の真理を軸としたキャンペーンメッセージを打ち出す必要がある。それが実現できた場合のみ、ブランドのメッセージはソーシャルで拡散され、セールスを後押しするコミュニケーションが展開されるのだ。 第9回 ソーシャルメディアで人間性豊かなコミュニケーションを展開するために

第9回 ソーシャルメディアで人間性豊かなコミュニケーションを展開するために

ソーシャルメディアを活用したマーケティングの成功を加速するには、どのような点に注意すべきなのだろうか。戦術的な視点で検討する。 第1回 拡張現実(AR)の背景と現状について――私はいかにしてARに魅せられたか

第1回 拡張現実(AR)の背景と現状について――私はいかにしてARに魅せられたか

次世代の広告表現を可能にする拡張現実(Augmented Reality=AR)。その技術的な背景や最新の活用事例を解説する。 第2回 設計図のないビル工事 〜パッチワークでは結果は出ない〜

第2回 設計図のないビル工事 〜パッチワークでは結果は出ない〜

10階用の基礎の上に30階建てのビルを建設するのは「無理」である。10階建てのビルのために30階用の基礎を作るのは「無駄」である。ビルの工事ならありえないことだが、日本のマーケティングではよく起きている現実である。 第1回 統計データから紐解くマーケティングの「デジタルシフト」

第1回 統計データから紐解くマーケティングの「デジタルシフト」

コミュニケーションの場がデジタルにシフトしつつあるいま、マーケターにはいったい何が求められるのか。アドビ システムズ 井上慎也氏によるデジタルマーケティング論第1回は各種統計データを元にしたデジタルシフトの現状考察である。 第2回 コミュニケーション戦略マップ――BSC各視点の因果関係を整理

第2回 コミュニケーション戦略マップ――BSC各視点の因果関係を整理

今回はコミュニケーション戦略マップの概要を紹介します。コミュニケーション戦略のビジョンや目的、達成目標を俯瞰的に捉え、さらには、それらを組織で共有し、共鳴して増幅できる環境を整えるための指針です。 第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す

第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す

ターゲット顧客が必要としていなければ、あえてその要素は切り捨てること。そうしなければ、どの会社も同じような商品を作り、多機能/高品質、かつ低収益な商品を数多く生み出し続けることになる。 第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある

第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある

「製品志向」で事業を定義する企業は時代の流れに取り残される。米国の鉄道会社のように――。日本アイ・ビー・エム 永井孝尚氏によるマーケティング原論の第1回。 第1回 CMOが日本の組織に馴染まない理由

第1回 CMOが日本の組織に馴染まない理由

CMOとは何者か? マーケティングドリブン型組織が持ち得る力とは? マーケティングを軸に組織再編を考える松風里栄子氏の新連載。第1回はマーケティング部門が見直される背景および企業の構造再編を阻む要因を整理する。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)

- お金を払えばテレビに出られる? 広報を狙う「悪徳営業」の実態

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ

出典:データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」(出版:日経BP社)p.33

出典:データ・サイエンティストに学ぶ「分析力」(出版:日経BP社)p.33