第1回 稼ぐ力と競争優位性の関係――日本企業の弱点を見極める:【連載】マーケティングオートメーション& SFA時代に問われる「稼ぐ力」

企業価値を評価する際に使用されるROE(自己資本利益率)で、日本企業と欧米の主要企業を比較すると、日本企業にはいまだ多くの課題が存在することに気がつく。端的に言って、日本企業には「稼ぐ力」が足らない。本連載第1回では、日本企業を取り巻く外部環境と考察しながら、「稼ぐ力と競争優位性の関係」を考える。

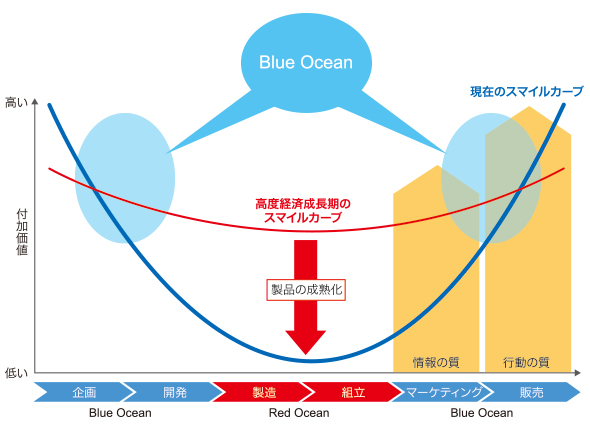

スマイルカーブと競争優位性

“モノづくり大国“”日本は自動車産業を軸に高度経済成長を牽引してきた。この時代の競争優位性は製造コストに関する生産性を向上させることがカギとなっていた。しかし、国内経済が成長するにつれて必然的に海外市場を求めることになり、国内より人件費の安い海外での一貫生産体制が製造業における競争優位戦略として定着することになった。現地生産における労働生産性の高低はここでは議論しないが、1人当たり賃金が安いことから、少なからず日本企業がコストインパクトという恩恵を被ったことは事実である。

しかし現在は、製造コストのインパクトが企業の競争優位につながっているかどうかを真剣に問う必要がある。成熟社会におけるこれらのインパクトは、競争優位ではなく競争劣位を抑えているに過ぎないのではないだろうか。図1にあるように、製造/組立におけるコスト低減は、製品の成熟化によって相対的に付加価値が低くなってしまっている。

このような状況下で企業が競争優位性を創造するための答えがスマイルカーブの両端に位置する。顧客がアッと驚くようなクオリティの高い商品を企画/開発して市場を席巻するか? もしくは、商品のクオリティが他社と比較して目を見張るような乖離が存在しないならば、マーケティング/営業というサービスで市場を圧倒するか? この2つの領域で他社に対する優位性を創るしかない。前者に属する企業は一握りであり、大半の企業は後者に属する。本連載では、主に後者に属する企業に向けて議論を展開する。

業を営む

営業は「業を営む」と書くように、企業活動において不可欠な機能である。企業力を「戦略力×戦術力×戦闘力」に分解するならば、戦略力とは経営の方向付けと資源配分、戦術力とはその方向へ向かう際にとるべき手段、戦闘力とは決めた方向に向けて最後までやり抜くこと、と定義できる。戦略を絵に描いた餅に終わらせないためにも、戦闘力こそが市場に一番近い営業担当者が担う役割と期待したい。つまり、彼らは企業活動におけるアンカー的存在なのだ。

では、企業のアンカー的存在である営業担当者が生み出す付加価値とは何か。それは顧客の期待するリターンにつながるベネフィットを正しく届けることであり、これは大きく2つに分類できる。1つは「機能的ベネフィット」であり、もう1つは「心理的ベネフィット」である。市場に財やサービスが溢れている現在は、消費財であれば「色/デザイン/ブランド」といった心理的ベネフィットの方が顧客の期待するリターンに応えられる機会が多くなってきている。

いずれにしても、これら2つのベネフィットをバランスよく取り込む際には、潜在/顕在を問わず、自社が提供する商品に対する顧客の定義が重要になる。なぜなら、顧客の定義ができないままでは顧客のニーズが創造できないからだ。必然的にシーズとニーズをつなげるアイデアも創造できない。

以上を踏まえて本来営業担当者に期待されていることは、自社シーズと顧客ニーズをつなぐアイデアを創造することであり、マーケティング担当者に期待されていることは、自社シーズとつながる可能性の高い顧客ニーズを定義すること、さらに、顧客ニーズを喚起し、強めることと言えるだろう。ただし、顧客ニーズの喚起に関しては、マーケティング担当者だけの役割ではなく営業担当者にも期待されている。営業担当者による直接交渉によって顧客ニーズが喚起されて、自社シーズとつながる場面が多いことは事実である。

P・F・ドラッカーが「Marketing is to make selling unnecessary(マーケティングとは売ろうとしなくても売れる仕組み)」という言葉を残したように、仮にマーケティング担当者が顧客ニーズを喚起し続けられたならば、営業担当者が不要になるという理論は間違いとは言い切れない。しかし、営業担当者が不要になることは実際上考えにくい。ブレーズ・パスカルが「人間は考える葦(あし)である」と書いたように、アイデアのオートメーション化は不可能であり、またオートメーションによって産み出されたアイデアによって感情を持つ人間がワクワクするとも考えにくい。つまり、暗黙知を創出する業務は永遠に消滅することはなく、アイデアを創出する業務に従事している営業担当者がいなくなることも想像するのが難しい。

営業スタイルを変革する哲学を持っているか

これまで営業組織改革という名目でSFA、そして昨今ではMAなどさまざまなシステムツールを導入してきたものの、実際にどこまで効果が現れたのかという疑問を持っている企業が多いのも事実である。しかし、このような疑問を持っている企業の大半は、システム導入前にそもそも期待している成果が具体的に定義できていない、もしくは、企業業績とつながっていない成果を定義してしまっている、という場合が散見される。

例えば、営業担当者はアイデアを創造する業務(以下、業務A)だけでなく、訪問業務/報告業務/調整業務/調査業務/処理業務/その他(以下、業務B)など種々雑多な業務に対応している。そんな営業担当者の口から出てくるのは「とにかく忙しい」だ。このような状況を見かねた管理職が講じる対策として「業務Bの一部をどうにか効率化しよう」である。この対策に異論を抱く読者は少ないだろうが、本当に期待する成果は業務Bの効率化なのか。筆者なら「就業時間内において、業務Aの時間を計画的に満足するだけ投入できる環境を作る」と定義する。言い換えると、「業務Bの効率性向上」ではなく、「業務Aの効果性向上のために業務Bの効率性向上を狙う」と表現できる。

Sales Force Automation やMarketing AutomationがAutomationと表現している通り、これらのツールの対象になる業務の大半は形式知であり一般的に業務Bに該当する。一方で、これらのツールを導入することによって、本来期待されている業務Aに対して、計画的に満足する時間を営業担当者1人ひとりが投入できているだろうか。仮に時間を投入できているとして、顧客をディライトさせるアッと驚くような、もしくは、なるほどと思わせるアイデアの創出にまで至っているだろうか。

人間とは、いかにして楽に業務を遂行できるかを考える動物である。また、そういう風に感じる読者の感覚は極めて普通であると言える。しかし、成熟社会における効率化とは実は、多くの場合、競争劣位の解消なのであって、競争優位の創造にはなかなか至らないのが実情だ。そういう意味で、わたしたちが期待する真のゴールは、「時間を充当してでも成果の質にこだわる業務に従事するため、時間を短縮しても成果の質に影響が出ない業務から、時間という経営資源の余力を創出すること」なのではないだろうか。

決められたことを粛々と回す上での競争優位性とはスピードの向上である。これを効率性向上という。しかし、効率性が競争優位につながるのは市場が成長している時代だけなのである。成熟社会である現在の日本では、市場がアッと驚く、もしくはなるほど! と思うような商品を企画/開発するアイデア力、そして、マーケティング/営業によってその自社のシーズと定義された顧客のニーズをつなげるアイデア力、これら2つのアイデア力を上手く重なり合せて稼ぐ力を醸成すべきである。これを効果性向上と定義する。

成熟社会における競争優位性とは、「アイデア創出」と、自社経営資源を投入できる「内部環境整備(ハード)」、その環境で活躍できる「人財の育成/確保(ソフト)」が相乗的に反応し合って生まれる。その結果、高い売上高営業利益率が創出されることに期待したい。

以上の議論を踏まえ、次回以降は、マーケティング部門が果たす役割と、マーケティング担当が持つべき視点について議論をする。

寄稿者プロフィール

坂本裕司 株式会社エイチ・ピィ・ピィ・ティ 代表取締役。MBA/統計士。生産性を「効果性×効率性」と分解、ナレッジワーカー/ホワイトカラーの生産性向上に関するマネジメント・コンサルティング活動を展開し実効性の高い経済効果をもたらす。著書に「考える営業」「戦略的営業利益向上マネジメント」「ホワイトカラーの生産性を飛躍的に高めるマネジメント」(以上、産能大学出版部)など。各種記事、著書、講演実績多数。

連載バックナンバーはこちら⇒【連載】マーケティングオートメーション& SFA時代に問われる「稼ぐ力」

関連記事

第1回 世界を見れば日本の現在位置が見えてくる

第1回 世界を見れば日本の現在位置が見えてくる

日本企業の弱点はまさにマーケティングである――。円が安く、国内に市場が溢れていた時代ならマーケティングは必要なかったかもしれない。しかし、時代は変わったのだ。シンフォニーマーケティングの庭山一郎氏が日本企業に向けて鳴らす警鐘。 第2回 設計図のないビル工事 〜パッチワークでは結果は出ない〜

第2回 設計図のないビル工事 〜パッチワークでは結果は出ない〜

10階用の基礎の上に30階建てのビルを建設するのは「無理」である。10階建てのビルのために30階用の基礎を作るのは「無駄」である。ビルの工事ならありえないことだが、日本のマーケティングではよく起きている現実である。 第3回 売れない原因を突き止める方程式

第3回 売れない原因を突き止める方程式

「売れない原因」を探すことからマーケティングの旅は始まります。営業スキルなのか? 価格なのか? 流通チャネルなのか? 今回は売れない原因を突き止める方程式を解説します。 第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある

第1回 衰退する企業と躍進する企業、違いは「事業定義の仕方」にある

「製品志向」で事業を定義する企業は時代の流れに取り残される。米国の鉄道会社のように――。日本アイ・ビー・エム 永井孝尚氏によるマーケティング原論の第1回。 第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す

第2回 「多機能/高品質なのに低収益」――間違いだらけの顧客中心主義から抜け出す

ターゲット顧客が必要としていなければ、あえてその要素は切り捨てること。そうしなければ、どの会社も同じような商品を作り、多機能/高品質、かつ低収益な商品を数多く生み出し続けることになる。 第3回 「価格競争」から「価値競争」へ

第3回 「価格競争」から「価値競争」へ

「勝者はトップシェア企業1社だけ」「価格に敏感な顧客だけが集まる」「よき顧客は去っていく」――。価格勝負の“泥仕合”がもたらすこれら3つの負の要因を理解すべし。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- 広告運用担当者が押さえるべき「数字の考え方」 3つのポイントとは

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「マーケター通信」サービス終了のお知らせ

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ

スマイルカーブ

スマイルカーブ 知見を創造するために事実を情報へ化けさせる

知見を創造するために事実を情報へ化けさせる