「広告コピーを書くAI」などに挑む電通のプロジェクトチームリーダーが語る、AIをビジネスに生かすヒント:ユーザーの課題解決から始めよう(1/2 ページ)

電通のAIプロジェクト「AI MIRAI」の責任者がAI(人工知能)の技術をビジネスに生かすヒントを語った。

本稿では、2019年2月13日に開催されたAIイベント「THE AI 3rd」における電通 AI MIRAI統括/AIビジネスプランナーの児玉拓也氏の講演から、失敗例に学ぶAIプロジェクトの勘所とAI活用を推進するために必要な視点について紹介する。

「AI MIRAI」は、電通が2017年に結成した社内横断の人工知能(AI)プロジェクトチームだ。児玉氏は、このプロジェクトの統括を務める。

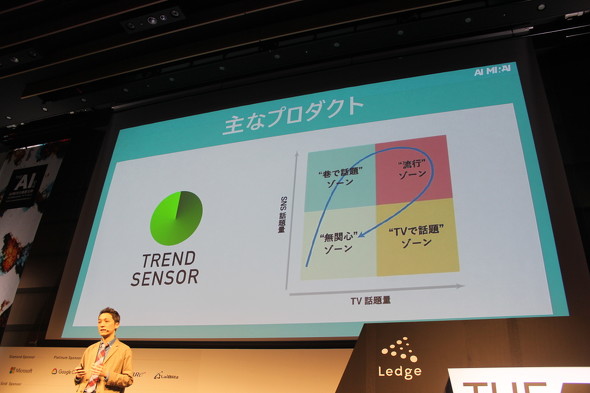

AI MIRAIでは広告領域から「働き方改革」まで、AI活用に関するプロジェクトを約50件手掛けてきた。その中から、AIによる広告コピー自動生成システム「AICO」やテレビ視聴率の予測システム「SHAREST」などの成果も生まれている。

今日の企業では「AI導入」の大風呂敷を広げたPoC(概念実証)は盛んに行われるものの、業務フローに実装されるには至らず日の目を見ないプロジェクトが少なくない。もちろん、挑戦の全てがうまくいくわけではないが、失敗に終わったプロジェクトからも知見を得て、それを次に生かすことは重要だ。

AI活用に欠かせないマーケティング発想

AI MIRAIは「マーケティング発想でAIを乗りこなす」をテーマに掲げ、電通内部の100人ほどのメンバーが職種や部署の壁を越えて協同する。ここでいうマーケティング発想とは、初めに技術ありきではなく、利用者の目線に立って課題起点で考えることを意味する。利用可能な技術に関する知識はもちろん必要だが、その技術を使って具体的にどういう課題を解決していくかというところから出発しなければならないというのだ。

例えばAICOももともとは、社内の業務に対する課題意識から生まれたという。広告のコピーを作る過程においては通常、まずコピーライターが100本以上の案をひねり出し、そこから珠玉の1本を選び抜くというプロセスが必要とされる。質の高いクリエイティブを追求する上では避けて通れない「生みの苦しみ」だが、実際問題として素案となる100本のコピーを作るのは負担が大きい。そこでこの作業をAIにやってもらおうと考えたのだ。

同様にSHARESTも「広告出稿を最適化したい」「見られるべき人に適切な広告を届けたい」という現場の課題意識が形になった製品だ。どちらも現在は社内で活用されており一定の成果を挙げている。

近年のAIブームにおいては、アイデアの新規性ばかりが注目されるようなところがあった。だが、出来上がったものがどんなに素晴らしくても、結果的に現場のニーズに合っていなければ何の意味もない。まず顧客視点から考えるというのは、広告・マーケティングを本職とする電通だからというわけでなく、あらゆる企業に求められる姿勢だ。

関連記事

恋愛×IT:1000万人が利用する恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」、AIが良縁を創出する仕組みとは?

恋愛×IT:1000万人が利用する恋愛・婚活マッチングサービス「Pairs」、AIが良縁を創出する仕組みとは?

マーケティングも恋愛も肝心なのはマッチングの精度。勘と経験と運頼みでなく良縁を創出する恋愛・婚活マッチングサービスの裏側を探る。 連続2桁成長の主役:「SAS Viya」が加速させるアナリティクスの民主化とデジタル変革、2019年度はどうなる?

連続2桁成長の主役:「SAS Viya」が加速させるアナリティクスの民主化とデジタル変革、2019年度はどうなる?

SAS Institute Japanが2019年度のビジネス戦略に関する記者発表会を開催した。 AI×不動産の新しいデータ活用:LIFULLがAI導入の成果を報告、DMP施策でCVRが最大330%に

AI×不動産の新しいデータ活用:LIFULLがAI導入の成果を報告、DMP施策でCVRが最大330%に

LIFULLは、2017年10月に導入したAppierのAI搭載データサイエンスプラットフォーム「AIXON」によるマーケティング施策の成果について発表した。 今日のリサーチ:日本のクリエイターの約7割が「日々の業務の半分以上が非クリエイティブなタスク」と感じている――Adobe調査

今日のリサーチ:日本のクリエイターの約7割が「日々の業務の半分以上が非クリエイティブなタスク」と感じている――Adobe調査

人工知能や機械学習といったテクノロジーは、クリエイティブなプロセスにどのような役割を果たすのでしょうか?

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「成果が分かりづらい」のにブランディング広告に注力するワケ 楽天市場・コミックシーモアに聞く

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年4月)

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ