親身な語りかけが企業と生活者の距離を縮める〜アクティブサポート〜:顧客支援だけではもったいない

アクティブサポートの目的は不満の解消だけではない。良好なコミュニケーションを継続して信頼感を醸成していくことができれば、マイナスをプラスに転換し、中長期的なファンづくりにつなげていくことも期待できる。

ソーシャルメディア時代の新たなマーケティング手法

近年、Twitterを主な舞台としてアクティブサポートに取り組む企業が増加しつつある。そもそもアクティブサポートとはどのような取り組みを指すのか。“アクティブサポート”という言葉の名付け親であるコミュニケーションデザイナーの河野武氏は、「お客さんの問い合わせを待つことなく、企業側から歩み寄る新しいサポートの形」と定義する。あるいは「疑問や不安、ときには不満を抱えている消費者をソーシャルメディア上で発見し、企業自らが能動的に、彼らに直接語りかけることで問題解決を図るもの」とも。ただし最近では、疑問や不安、不満といったネガティブなものだけでなく、自社に関連するポジティブな情報、例えば自社商品/サービスに対する賞賛などもサポートの対象としている企業が多いので、これらを含めて広義のアクティブサポートと考えることもできるだろう。

従来、ソーシャルメディアのマーケティング活用においては、自社のTwitterアカウントやFacebookページなどを通じて何らかの情報発信を行い、それを起点に生活者とのコミュニケーションを行って、情報の拡散を狙うものが中心となっていた。生活者からの問い合わせ受け付けに活用するケースも見られたが、これについてはコンタクトセンターの対応チャネルが増えただけという見方もできるだろう。

一方、アクティブサポートは、生活者の発信が起点であり、しかも誰に向けたとも言えない“つぶやき”を探して、これに対応する取り組みである。ソーシャルメディアが企業、生活者といった属性の違いにとらわれないフラットなコミュニケーションの“場”であることを考えると、企業と生活者のコミュニケーションのあり方として、むしろあるべき姿に近いと言えるかもしれない。すでにアクティブサポートへの取り組みをスタートしている企業のケーススタディなどを通じて、その実態と効果に迫ると同時に、将来的な可能性を探った。

Twitter の普及に伴ってアクティブサポートに取り組む企業も増加傾向に

オフィス用品通販サービス「アスクル」を展開するアスクルでは、東日本大震災により配送体制などが大きく混乱し、さらに顧客対応のメインチャネルである電話やメールが機能不全状態に陥ったことをきっかけに、Twitter上でのアクティブサポートを開始。当初は同社への不満や意見への対応が中心であったが、その後、軸足をサポートからコミュニケーションに移し、ユーモアを交えたやり取りで“アスクルファン”拡大を図っている。

検索サービス「NAVER」や無料電話/メールアプリ「LINE」の提供などを手掛けるNHN Japanでは、2009年5月、「NAVER」の提供開始に先立ち、Twitter上でのアクティブサポートをスタート。当初は新サービスの訴求を目的とする取り組みであったが、現在ではWebサイトの問い合わせフォームを運用するカスタマーサポート部門と役割分担しながら、各種提供サービスの疑問や不満への対応を行っている。

ドミノ・ピザ ジャパンでは、Twitterの公式アカウント取得/運用開始から間もない2010年5月にアクティブサポートをスタート。マーケティング部門、商品開発部門、お客さま対応部門など、複数の部門に属する正社員スタッフが、曜日別に対応するかたちで、臨機応変な“血の通った”コミュニケーションを実現している。

2010年末からTwitterのマーケティング活用に取り組んでいるニッセンでは2012年4月、新たなTwitterアカウント「ニッセンカスタマーサポート(@nissenCS)」の運用を開始。同アカウントでアクティブサポートを行うことにより、お客さまの不満の解消を図っている。さらに今後は施策効果を検証するための指標づくりなどにも取り組んでいく意向だ。

継続的なコミュニケーションが中長期的なファンづくりにつながる

アクティブサポートはソーシャルメディア全般に通じる概念であり、Twitterに限らず、例えばFacebookやGoogle+、さらにはブログなども対象となり得る。しかし、現状ではその公開性や検索性、またサポートを行った際の波及効果の高さなどからTwitterに限定して対応している企業が多く、今後もその傾向は当分続くものと考えられよう。

社内のどのような部門がアクティブサポートを担当すべきかについては、施策の目的をどこに置くかで見解が分かれる。疑問や不安、不満の解消を目的とする狭義のアクティブサポートであれば、従来からその任を担っていたコンタクトセンターなどのカスタマーサービス部門が、これまで蓄積してきたノウハウやスキルをソーシャルメディア向けにアレンジして対応するのが効率的であり、また、対応全体の整合性もとりやすく、効果的であると考えられる。しかし、さまざまな話題でのやり取りを通じて生活者との新たなコミュニケーションを構築していくことを目指すのであれば、企業全体のコミュニケーション戦略をつかさどるマーケティング部門などが、社内のさまざまな部門と連携しつつ対応することが望ましいと言えよう。

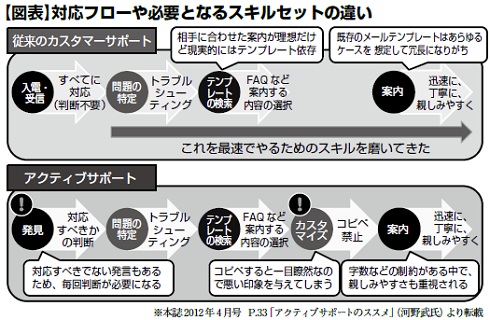

企業が発信するメッセージについては、ほかのマーケティングコミュニケーションと同様に、発信する情報が正確であることが前提なのは言うまでもない。その上で表現については、企業人として最低限の敬語を使いながらも、そのソーシャルメディアの特性や対象となる投稿のレベルや雰囲気に合わせて、あまり“堅く”なり過ぎないようにするべきであろう。また、対応の効率化を図るためにテンプレートなどを用意することは、ソーシャルメディア上でのやり取りが1対1対nのコミュニケーションであることを考えると、「また同じことを言っている」と思われる恐れがあるため、対応の方向性を示すガイドラインの用意程度にとどめておいた方が望ましい。

アクティブサポートの効果については、狭義のアクティブサポートであれば、対応/解決件数の測定や対象者へのアンケートなどによりある程度の検証が可能であるが、生活者とのコミュニケーション強化を目指す広義のアクティブサポートでは定量的な検証は難しい。従ってROIを検証することも困難だが、トライバルメディアハウスの池田紀行氏が「『やろう』ということになったら、次に効率という話があるはずなのに、先に効率という話になるのは順番が違うと思います。しかしそうは言っても、かけられるコストには制約があって当然ですから、まず担当者1人でやってみるなど、小さく始めて、少しずつ前進していけばいいのではないでしょうか」と指摘するように、取り組み自体を否定する理由とはならないであろう。

少なくとも、一般生活者が利用する商品やサービスを提供している企業、その中でもソーシャルメディア上に自社の商品やサービスに関連する投稿が一定量以上存在している企業にとって、アクティブサポートが何らかの施策効果を生み出すことは間違いない。特に継続的なコミュニケーションによる中長期的なファンづくりを目指す企業にとっては、トライする価値のある施策であると言うことができるだろう。

※この記事は月刊アイ・エム・プレス2012年10月号の総論「親身な語りかけが企業と生活者の距離を縮める」の原稿を一部修正して転載しています。

関連キーワード

プロモーション | マーケティング | ソーシャルメディア | Twitter | NFC(Near Field Communication) | 事例 | NTTコミュニケーションズ | 集客

関連記事

O2O向けサービス:ヤマハとシアーズ、020スマートフォンサービス開発に向け業務提携に合意

O2O向けサービス:ヤマハとシアーズ、020スマートフォンサービス開発に向け業務提携に合意

デジタルサイネージが発する音波をスマートフォンでキャッチし、Webサイトなどにアクセスさせる新サービスを開発し、O2Oサービスの需要に応える。 Yahoo! JAPANの集客力、O2Oに活用:Yahoo! JAPAN上で集客とクーポン配布、リアル店舗に誘導――O2Oサービス「ウルトラ集客」

Yahoo! JAPANの集客力、O2Oに活用:Yahoo! JAPAN上で集客とクーポン配布、リアル店舗に誘導――O2Oサービス「ウルトラ集客」

Yahoo! JAPAN上で商品のPRとクーポン配布を行い、リアル店舗に誘導――。ヤフーとソフトバンクテレコムが提携し、O2Oサービス「ウルトラ集客」を提供する。 O2Oキャンペーン向けサービス:スマートフォンのカメラ機能を利用したO2Oプロモーション支援サービス、アライドアーキテクツ

O2Oキャンペーン向けサービス:スマートフォンのカメラ機能を利用したO2Oプロモーション支援サービス、アライドアーキテクツ

アライドアーキテクツの「モニプラFIND!」はスマートフォンでの写真投稿というシンプルなスキームでO2Oプロモーションを支援するサービスだ。 【連載】ARをマーケティングに応用する:第2回 拡張現実を実現する技術――プラットフォーム編

【連載】ARをマーケティングに応用する:第2回 拡張現実を実現する技術――プラットフォーム編

前編「拡張現実を実現する技術――ハード/ソフト編」に引き続き、後編ではAR関連のプラットフォームを解説する。 【連載】O2Oプロモーションの新たな潮流:第2回 NFC(近距離無線通信)が可能にしたサービス――欧米の先進事例

【連載】O2Oプロモーションの新たな潮流:第2回 NFC(近距離無線通信)が可能にしたサービス――欧米の先進事例

国内ではNFC搭載スマートフォンの機種自体が少なく、導入事例も限られたものになりがちだが、米国や英国、フランスなどの欧米諸国ではすでに、住民の生活に密着したサービスが展開されている。 【連載】今度こそマスターするぞ! データ分析:第4回 マルチチャネルのハイブリッド分析で“儲かる”Webサイトを構築

【連載】今度こそマスターするぞ! データ分析:第4回 マルチチャネルのハイブリッド分析で“儲かる”Webサイトを構築

「Webサイトから生成されるデータ」と「その他の顧客接点から生成されたデータ」を組み合わせて分析することで、Who、Whyの解明が実現する。ポイントは、顧客体験を分析視点の中心に据えること。これまで見えなかった顧客の動きが明らかになる。 【連載】O2Oプロモーションの新たな潮流:第1回 オンライン×オフラインプロモーションの“キー”としてワークしはじめたNFC

【連載】O2Oプロモーションの新たな潮流:第1回 オンライン×オフラインプロモーションの“キー”としてワークしはじめたNFC

NFC(Near Field Communication)技術とソーシャルメディアを活用したプロモーションメソッド「リアルいいね!」プロモーションの具体的な事例を紹介しながら、O2O(オンライン・トゥ・オフライン)プロモーションの可能性を考える。 マーケティングに生かせる最新テクノロジー:NFC、AR、音声認識など新技術を活用したプロモーション事例7選

マーケティングに生かせる最新テクノロジー:NFC、AR、音声認識など新技術を活用したプロモーション事例7選

オンラインでのマーケティング施策からリアルなアクションを喚起するO2O(Online to Offline)。NFCやジオフェンシングなどO2Oを実現する7種類の最新技術をまとめた。- 「ITmedia マーケティング」プレスリリース:NTTコムグループが「NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション」を設立

NTTコミュニケーションズグループでは、企業のマーケティング活動を支援するオンラインマーケティングソリューション事業を強化し、ビッグデータ時代における市場の変化や企業のグローバル展開に対応するために、NTTコミュニケーションズ、NTTナビスペース、NTTレゾナントおよびデジタルフォレストの関連事業を統合し、新会社「NTTコム オンライン・マーケティング・ソリューション」を設立し、2012年10月1日より営業開始する。 - アフィリエイトサービスのO2O:バリューコマースとWazoo、Eチケット発行システムと連動した「成果報酬型店舗送客プログラム」の提供を開始

バリューコマースは8月1日、WazooのEチケット発行システムに対して「成果報酬型店舗送客プログラム」(リアルアフィリエイトサービス)の提供を開始したと発表した。

関連リンク

Copyright © I.M.press Inc. All rights reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「成果が分かりづらい」のにブランディング広告に注力するワケ 楽天市場・コミックシーモアに聞く

- ワークマンのアプリが「あえてデータを取らない」理由 「地に落ちた顧客満足度」を引き上げられるか

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ