「ビューアビリティー」の不都合な真実 日本のディスプレイ広告の半分は見られていない:「広告のムダ打ち」をなくすためにできること【第3回】

広告が有効に機能するためには、ターゲットに確実に届いている必要があります。ところがその大前提がそもそも成立していない現実があります。今回は「ビューアビリティー」が重要な指標とされる背景について、あらためて掘り下げてみましょう。

今日のインターネット広告はさまざまな要因でターゲットに届かなくなっており、それによって大きな「広告費のムダ」が発生しています。それらをなくすためには自社の広告を常時検証し続け、最適化する必要があります。そのための重要な指標の一つが「ビューアビリティー」です。

あらためて知る「ビューアビリティー」の定義

日本語で「可視性」を意味するビューアビリティーは、広告のインプレッション(表示)のうち、実際にユーザーが閲覧できる状態にあった比率を意味します。

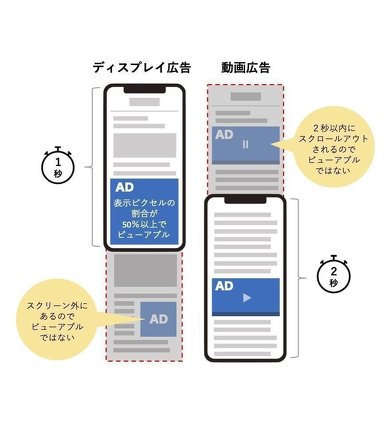

ユーザーが閲覧できている状態というのは、広告が画面の外に配置されていたり他の要素の下に隠れていたりすることなく、きちんと目に見える形で表示されていること。米国に本部を置くインターネット広告業界団体のIAB(Interactive Advertising Bureau:インタラクティブ広告協会)は、表示されている画素(ピクセル)の割合が50%以上、表示時間がディスプレイ広告で1秒以上、ビデオ広告の場合は2秒以上のインプレッションを「ビューアブルインプレッション」と定義しています。

インプレッション総数のうち、ビューアブルインプレッションの占める割合がビューアビリティーです。言い換えるとビューアビリティーとは「表示された広告のうち、実際にユーザーが見ていたと推測される割合」ということになり、「ビューアブル率」と呼ばれることもあります。

広告はユーザーに見られて初めて価値を発揮するものなので、ビューアビリティーを測定基準にすることは理にかなっていると言えるでしょう。例えば縦に長いページを見るとき、多くの人はコンテンツを最後まで表示したら、そこでスクロールをやめてしまいます。そのようなページでさらに下部に広告枠があった場合、ブラウザには読み込まれるので、それもインプレッションとしてカウントはされます。しかし、実際にはユーザースクリーンの外になってしまうので、ビューアブルインプレッションには相当しません。

広告枠がきちんとコンテンツの途中に設置されていてスクリーン内に広告が全て表示されていたとしても、1秒以内にスクロールされて外に追いやられてしまった場合はビューアブルインプレッションにはカウントされません。そのため、SNSのインフィード広告などはビューアビリティーが下がりがちです。ただ一方で、SNS広告にはターゲットの関心事に合致すればアクションにつながりやすいメリットもあります。故に、必ずしもビューアビリティーが低いからといってSNS広告が劣っているということではありません。目的に合わせた選択が必要です。

日本のディスプレイ広告のビューアブル率は50%

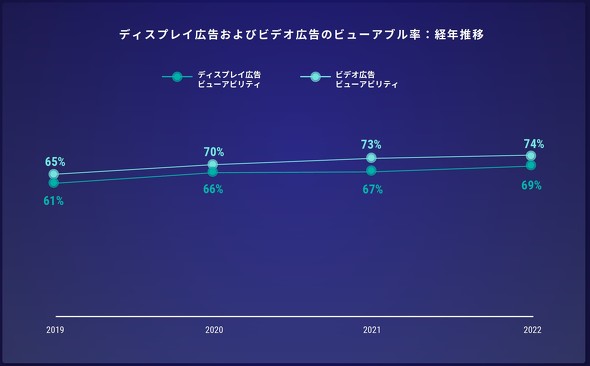

DoubleVerifyの調査によれば、2022年における最適化したインターネット広告の全世界平均のビューアブル率は、ディスプレイ広告で69%、ビデオ広告で74%となっています。いずれも2019年からの3年間で着実に増加しており、IABが推奨する基準値である70%をほぼ達成しています。

2022年の日本のビューアブル率は、ディスプレイ広告で50%、ビデオ広告で74%でした。ディスプレイ広告のビューアブル率は世界の中でも大変低く、半分の広告は表示されても見られていないということになります。また、ビデオ広告のビューアビリティーは74%とグローバルの平均に達していますが、それでも4分の1は見られていない可能性がある、ということになります。

また、モバイルデバイスの場合は、アプリの方がWebに比べてビューアビリティーは高くなる傾向にあります。特にディスプレイ広告は、モバイルWebのビューアビリティーが平均66%なのに対してモバイルアプリのビューアビリティーは79%(前年比)と高くなっています。

業種によっても、ビューアビリティーは異なります。2022年のグローバルのベンチマーク指標では、ディスプレイ広告のビューアビリティーが高いのは「消費財」「ヘルスケア&製薬」となっています。また、「教育分野」が前年比25%と高い伸びを示しています。ビデオ広告では「エンターテインメント」「トラベル」「テレコミュニケーション」が高い水準となっています。

2022年は新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによる行動制限が継続しつつも、段階的に解除される兆しが見えてきた時期でした。ディスプレイ広告のビューアビリティーからは、まだ巣ごもり需要が続いていることがうかがえます。他方、ビデオ広告のビューアビリティーには、そろそろ旅行やエンターテインメントを楽しみたいという気持ちが反映されているようにも見えます。このように、ビューアビリティーは社会状況やニュースを反映した消費者の関心事の変化にも大きな影響を受けます。そのため、「Always On」で管理し続けることが必要です。

DoubleVerifyの試算では、ビューアビリティーに関して何も対策をしなかった場合、10億インプレッション当たり45万8000ドル(1ドル150円換算で約6870万円)の損失が発生してしまいます。ブランド広告を出稿する広告主は、広告効果を上げるためにメッセージやクリエイティブのアイデアを検討し、リソースを費やし、多額の資金を投下していますが、ビューアブルでない出稿は、それら全てをムダにしてしまうのです。届いた広告がきちんと「見られること」を達成するために、ビューアビリティーの管理は大切です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年4月)

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ