わが社のイベントに記者が取材に来てくれないのはどうして?:B2Bマーケターのための「広報」入門【第8回】

マーケティング担当の皆さんは、リード獲得イベントの企画・運営に関してはプロフェッショナル。でも、同じイベントを広報目的でも活用しようとしても、意外とうまくいかないものです。その理由と、うまくいくやり方について考えてみましょう。

B2B企業が自社の製品やサービスを購入してくれる見込みのある人を見つけ出し、営業活動を行うきっかけをつかむ上で、対面イベントの開催はとても重要です。企業によっては、将来的に受注につながるであろう意思決定権者の連絡先を大量に入手することを狙い、大型のイベントを実施することもあるでしょう。

大型の自社イベントを実施するためには、準備に手間も時間もかかります。専門のイベント会社と組んでもなお、担当者の忙しさは並大抵ではありません。ターゲット顧客に合わせて注目度の高い基調講演者を呼び、(外資系であれば)本社からCEOを招き、社員によるセミナーや顧客による事例セッションなどを組み合わせ……。プログラムが固まったら、今度はそれを実行するために、さまざまな調整が必要です。また、多くの人に来てもらうためには集客にも力を入れなくてはいけません。

心血を注いで開催するイベントは、担当者にとって思い入れの強いものです。そこで、苦労して実現させたイベントをリード獲得目的だけにとどまらずPR目的にも活用したいと考える人も出てきます。

「当社のイベントに記者も招けないですか。著名人も登壇するし、CEOも来日するし、ユーザー企業も登壇します。年に1回の大型イベントです。ネタには事欠きませんよ。きっと記者も喜びます」

そんな相談を弊社はこの15年の間、何度も受けてきました。広報も兼任するマーケティング担当者にしてみたら「せっかくだから取材も」と考えるのはごく自然なことかもしれません。しかし、残念ながら私の答えは「そのままでは記者は来ません」です。

御社の推しポイントはなぜ記者に響かないのか

魅力あるコンテンツであるはずなのに、どうして取材してもらえないのでしょうか。それを理解するためには、記者の立場を理解する必要があります。

「たくさんのセッションがあってネタがてんこ盛りです」が響かない理由

これは、言い換えれば長時間に及ぶイベントであるということです。ニュースを取材する記者は忙しく、複数の記者説明会をハシゴします。1社のイベントに長時間参加するのは難しいのです。

「ユーザー企業が登壇して活用事例を話します」が響かない理由

その事例の内容は本当に記事に書いて大丈夫なのでしょうか。ユーザー企業の登壇者は自分のセッションがメディアで記事化されることを認識していないケースがあります。わざわざ時間を割いてイベントに訪れてくれた人が相手だからこそ、ちょっとサービスしてオフレコ話を入れようなどと思っているケースもあります。「登壇はOKしたが、メディアが来ているなんて知らなかった。しかも勝手に記事になっている、これは困る」と、実際にトラブルになるケースも少なくありません。でも、記者にしてみれば当然「取材できるイベント」と聞いたら「イベントでみたり聞いたりしたことは記事に入れて良い情報だ」と認識します。記事は広告ではないので、取材された側の思う通りにはなりません。基本的には公開前に事前に見せてもらえることはないし、たとえ見せてもらえたとしても、好きなように修正できるわけではないのです。

「今注目の○○さんが登壇します」が響かない理由

確かにイベント参加者は興味津々でしょう。普段テレビでしか見ることのできない著名人を生で見ることができるからです。でも記者にとっては、いくら著名な○○さんが登壇しようと、彼または彼女が出ることがメディアの取り扱うテーマに合致しなければ、読者が欲しい情報とズレるので、記事になりにくいことでしょう。

なお、ここでいう記者とはB2Bの企業のニュースを取材する人を想定しています。芸能ニュースの記者が撮れ高目的で参加するのがありなら、話題性のある人を呼びさえすれば、記事にしてもらえる可能性はあります。しかし、露出するのが“客寄せパンダ”の顔だけで、自社のことが訴求したい相手に届かないのであれば、結局のところ、あまり意味はありません。

「CEOや社長が基調講演で会社の戦略を話します」が響かない理由

これは一見すると良さそうなのですが、2つ問題があります。記者は具体的な最新の内容を欲しています。そして、すでに公開されている内容との「差分」がニュースになるので、それを知りたいと思っているのです。しかし、こういったイベントはストーリー仕立てになっており、フワッとしていて抽象的なことしか語られないことも多いのです。もっと言うと、新しい内容が全くないケースも珍しくありません。せめて質問をして記事として必要な内容を補えればいいのですが、質疑応答の時間が設けられていないことも多く、記者は新たに書くべきことを見つけられず、困ってしまうこともあるのです。

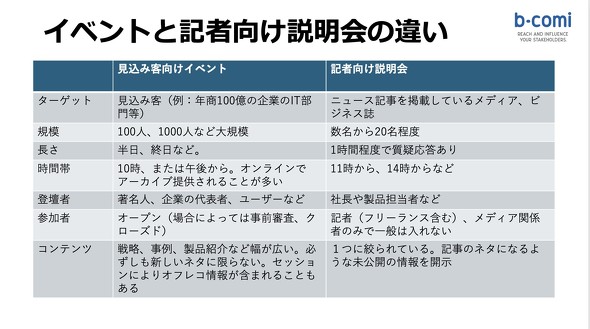

あらためて、自社イベントと記者向け説明会の違いを整理すると、以下の表のようになります。

記者が取材したくなるイベントにするために

では、どのようにすれば記者が参加しやすいイベントになるのでしょうか。

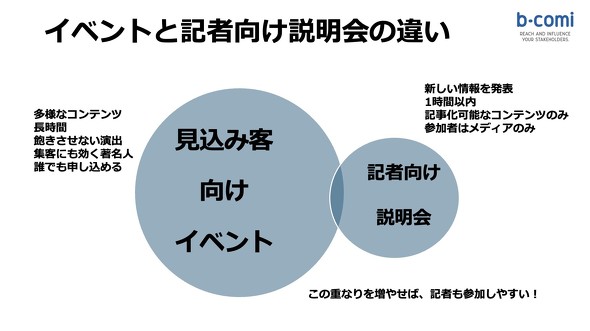

一番いいのは、イベント開催当日に、別途記者のみが参加できる説明会を実施することです。CEOの基調講演で話す予定の内容にメディアが欲している内容を付加し、さらに質疑応答の時間も設けて1時間程度にまとめることで、記者は格段に参加しやすくなります。

ただし、この方法は意外と難しいかもしれません。なぜならイベントの直前はリハーサルなどが入っているなどして、別の説明会を入れるだけの時間的な余裕がない可能性が高いからです。そもそも担当者自身が多忙過ぎて、このタイミングで新たなイベントを準備できる余力がないということも多いでしょう。

そこで、もう少し実現しやすい他の案を見ていきましょう。ユーザー企業の登壇に関しては、メディア取材が入る可能性があることを事前に伝えて、記事になっても問題ないか、登壇者の広報部門に確認してもらいましょう。もし話す内容はが記事化不可であれば、そのセッションはメディア参加をお断りする旨、事前に記者に告知します。記者が参加できるセッションと参加できないセッションを一覧にしてあらかじめ配っておくと、お互いにスムーズに進められます。

著名人のセッションに関しては、基本的に記者は記事にしないものと割り切ってしまいましょう。CEOの基調講演については、講演の中に新たな発表や具体的な事例を盛り込むことで、記者は取材するモチベーションが高まります。また、スクリーンに投影した資料を電子データで配布するなど、記事化しやすくするための気配りもあった方がいいでしょう。

取材には期待せず、自社のオウンドメディアで後日記事にするという考え方もありますが、やはり信頼のおけるメディアに報じてもらう効果は絶大なので、記者の置かれた立場に合わせて、ひと工夫してみてはいかがでしょうか。

執筆者紹介

加藤恭子

かとう・きょうこ ビーコミ代表取締役。アスキー、ソフトバンクで編集記者を経験後、米国ナスダック上場の外資系IT企業でのマーケティング/PRマネージャーを経て独立。企業向けセミナーやビジネススクール/大学などのゲスト講師を務める他、主に国内外のテクノロジー企業が適切な相手に情報を届ける仕組み作りと実務支援を行っている。青山学院大学大学院修士(国際コミュニケーション)、日本パブリックリレーションズ協会認定PRプランナー、日本マーケティング学会常任理事(PR担当)、サイバー大学客員講師(コミュニケーション論)。著書に「話題にしてもらう技術〜90.5%の会社が知らないPRのコツ」(技術評論社)、「デジタルで変わる広報コミュニケーション基礎」(宣伝会議、15章を担当)などがある。PR/広報について、「広報会議」「PR Week」などの専門メディアに寄稿している。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)

- AIは“ググる”を終わらせる? Google検索の大変革期に何をすべきか

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ