「PR」と「マーケティング」はどこが似ていてどこが違うのか?:「コストセンター」から事業成長のための投資へ(1/2 ページ)

サードパーティーCookieの制限などで広告のパフォーマンスが懸念される中、PRの取り組みがあらためて見直されている。現状の課題について、業界のエキスパートに話を聞いた。

サードパーティーCookie利用制限など、プライバシー保護の潮流に伴いユーザーデータが失われる現象、「シグナルロス」がデジタルマーケティングの大きな課題になっている。

ターゲティングや効果測定の精度低下が懸念され、デジタル広告の信頼性が揺らいでいるわけだが、ピンチはチャンスでもある。現在の状況は、顧客とのコミュニケーションの在り方を根本から見直す好機。広告に頼らずステークホルダーとの関係構築を通じてブランドの信頼性を高める活動、すなわち広報・PR活動の強化も、必要な選択肢の一つだろう。

とはいえ、そもそも広報・PRは長期的な取り組みであり、必ずしも即効性があるわけではない。故に、「何をやっているのか分からない」「やったことの効果が見えない」「手作業が多く、時間と労力がかかる」というイメージを持たれがちだ。これを払拭し、正しい評価の下で成果を挙げていくにはどうすればいいのか。戦略PR会社のビルコム代表取締役兼CEO太田滋氏に話を聞いた。

PRに求められる役割がマーケティングに似てきた

――太田さんには2017年にITmedia マーケティングで連載していただきました。PRの成果を単なる量的な指標だけでなく「熟読率」などの質的な指標で捉えるべきと主張する内容でしたが、最初の打ち合わせで「PRを科学したい」とおっしゃっていたことを記憶しています。

太田: 当時から、もっと言えば2003年にビルコムを創業して以来、ずっと同じことを言っている気がします。2017年に広報・PRに特化したSaaS型の効果測定ツール「PR Analyzer」をリリースしたのも、PRを科学的で生産的なものにしたいという思いがあったからです。

――「不透明」「不確実」「非効率」というPR業務にまつわる課題解決のためにデジタル化が不可避というわけですね。

太田: テレビや新聞、雑誌などのマス媒体からWeb、SNSと、メディアが多様化する中で、PR担当者は各チャネルにおける自社の露出状況をクリッピングして分析、レポートするといったアナログ作業に依然として忙殺されています。PR Analyzerを使えばPR活動の成果を横断的に捉え、作業負荷を大幅に削減できます。また、記事や番組ごとのリーチ数、広告換算費、SNS波及数など7つの指標で、自社の目的に沿った解像度の高い効果測定が可能です。

――広報・PR部門をコストセンターと捉える人は少なくないと思います。PRのためのツールはマーケティングオートメーション(MA)のような収益に結び付くツールと異なり、投資の動機付けが弱いということはありませんか。

太田: PR Analyzerの導入企業はすでに350社以上を数え、日本航空や森永製菓など大手企業にも導入していただいています。現在、広報・PR部門と事業部門のユーザー割合は社数ベースで半々、金額ベースだと事業部門が上回るぐらいになっています。もはやPRを単なるコストでなく事業成長のための投資と捉える企業が増えています。

また、PRを科学するという役割は同じでも、ツールの導入目的は少しずつ変わってきている気がします。2021年ごろからは競合他社との比較を踏まえた上で事業貢献度合いを測りたいという要望をいただくことが多くなりました。サードパーティーCookieの規制もあって広告の効果が落ちている中、PRに対する期待値が相対的に高まっています。PRが広告・マーケティングと並列的な位置付けになってきているのです。

――PRに求められる役割が広告・マーケティングに近くなってきていることで、ますます効果可視化のニーズが広がっているのですね。事業貢献という意味では、単にメッセージが届いたことが分かるだけでは物足りないということになりませんか。

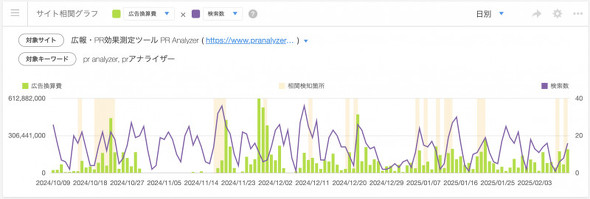

太田: そこで、PR Analyzerの「行動変容分析機能」を2025年2月にリリースしました。これにより、「Google アナリティクス」および「Google Search Console」と連携して、PR Analyzerで収集した記事データとWebアクセスデータを統合的に分析できるようになりました。

具体的には、記事の露出がそれを見た人の行動、つまり検索やクリックをどの程度促し、Webサイトの新規ユーザー数やアクティブユーザー数を増やしたのか、相関関係が見られたとき、自動的に検知して表示します。複数クエリの指名検索数を合算した結果を表示したり、媒体区分や記事の論調、重点媒体などで絞り込んだデータとの相関も見られたりするため、ユーザーが全ての絞り込み条件を試す必要はなく、工数削減にもつながります。

関連記事

「自社の宣伝」をするマーケターは“二流” 押さえておくべき「編集記事」と「広告記事」の違い

「自社の宣伝」をするマーケターは“二流” 押さえておくべき「編集記事」と「広告記事」の違い

マーケターとしてタイアップ記事広告を出稿する場合と同じ感覚で記者の取材に対応するのは、広報担当者としては不合格です。メディアに記事にしてもらうとはどういうことなのか。記事と記事広告は何が違うのか。詳しく解説します。 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

世界でも異例の発展を遂げた日本のタクシー広告。その背景と今後の展望について、業界トップ2社の幹部が語った。 時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

時短勤務や週休3日が「働く母」を苦しめるワケ 働き方改革の隠れた代償

男性育休の促進、時短勤務やテレワーク、フレックスタイム制といった従来の制度をより使いやすくする動きが進んでいる。子育てをしながら働き続けるためのオプションが増えるのは良いことだ。しかし一方で、「これだけの制度があるんだもの、仕事も子育ても頑張れるでしょ?」という圧力に、ますますしんどくなる女性が増えてしまう可能性も。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年4月)

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ