Salesforceの「Einstein Copilot」は他社のAIアシスタントと何が違うのか?:CRM領域で進む生成AI機能の実装

Salesforceが対話型AIアシスタント「Einstein Copilot(β版)」を日本市場で提供開始した。これを使うことで、ユーザーは自社のニーズに合わせて生成AIをSalesforceのCRMアプリで活用できるようになる。同社のAI製品のプロダクト戦略の方向性について、幹部に話を聞いた。

「Einstein」のブランドで、2016年からCRM領域でのAI活用を促してきたSalesforce。2024年6月11日と12日の2日間に開催された「Salesforce World Tour Tokyo」での発表の目玉の一つが、対話型AIアシスタント「Einstein Copilot」日本語版のβ利用開始だった。

多くのテクノロジープロバイダーが生成AI対応の新機能を次々に発表する中、Salesforceはどこに向かうのか。CRMに特化したEinstein Copilotは、マーケティング、営業、カスタマーサポートの仕事にどんな恩恵をもたらすのか。SalesforceでAIのプロダクトマーケティングを率いるサンジャナ・パルレカー氏に話を聞いた。

「予測AI」と「生成AI」を併用してできること

SalesforceのAI戦略は常に「AI for CRM(CRMのためのAI)」であり続けてきた。2016年に発表した「Einstein」は、今やSalesforceのあらゆるAIのブランドとして定着した。同社はマーケティングから営業、サービス、コマースなど、多岐にわたる「Customer 360」アプリケーションで、AIドリブンな機能として提供するものには全て「Einstein」の名を冠している。

実績豊富な予測AIだけでなく生成AIにも対応するためにSalesforceが選択したのがプラットフォームアプローチである。2023年9月に発表した「Einstein 1 Platform」は、Customer 360アプリケーションのプラットフォームとなり、ユーザーはどのアプリケーションからでもシームレスに最新のAI機能を利用できるようになった。

例えば、営業担当者の生産性向上のユースケースでは、商談化する可能性が高い見込み客の情報を提供するものは予測AIに該当する。一方、商談化の可能性が高い見込み客に対してパーソナライズしたセールスメールを生成するとなると、生成AIのユースケースになる。

多くの企業がAIを使いたいと考えるのは、生産性向上のためだ。目の前の業務に必要なのが予測AIなのか生成AIなのか、いちいち人間が判断してアプリケーションを選択しなくてはならないようでは、生産性は上がらない。そのために会話型インタフェースがある。AIとの対話の中で、顧客を理解し、商談の準備を進めていける。

「価値ある予測AIのユースケースは多いが、KPIの改善では、予測AIが優れている場合もあれば、生成AIが優れている場合もある」とパルレカー氏は指摘する。例えばカスタマーサポートでは、問い合わせを解決するまでの時間をKPIにしていることが多い。予測AIでFAQをサジェストすれば単純な問い合わせへの回答時間は当然短くなる。だが、それはそもそも人間が対応するべき問い合わせなのか。むしろ生成AIに回答を任せてセルフサービスで解決可能にしてしまえば、人間の負担はもっと大幅に減らせる。ユースケースと測定すべきKPIによって、Salesforceは予測AIと生成AIのどちらにも対応できるようにしている。

標準で提供する機能とカスタマイズ利用の2つの選択肢を提供

パルレカー氏は、「Salesforceは企業のAIジャーニーを支援したい。お客さまとの対話を経て分かったのが、多くの企業がAIをどこから始めればいいのかで悩んでいることだった。ジャーニーの初期の段階で、複雑なユースケースを試そうとすることは現実的ではない。経営陣の足並みを揃える必要があるし、多くのユーザーが抱える不安を和らげることも必要になる。そこで、基本的なものから高度なものまで、企業のAIジャーニーの成熟度に沿ってカスタマイズに対応できるようにした」と述べた。

エンドユーザーから見たEinsteinの利用方法は大きく分けて2つある。1つは「Einstein Copilot」を利用し、すぐに利用できる標準機能(Out-of-the-Box機能)を使うこと。リードスコアリングの予測やセールスメールの生成が当てはまる。もう1つがアプリケーションにカスタマイズを加えることだ。このニーズに応えるために提供するのが「Einstein 1 Studio」で、こちらはAIを業務に組み込むためのツールセットを提供している。

カスタマイズのレベルは、企業のユースケースによっても異なる。カスタムプロンプトをアプリケーションのUXに埋め込むだけで十分な場合もあれば、高度なスコアリングや顧客へのレコメンデーションを行いたい場合もある。

例えば、名前などの顧客データをメールの文面に埋め込みたい場合は、Einstein 1 Studioの「Prompt Builder」を使う。これはエンドユーザーがセルフサービスで比較的簡単にできる。一方、これまで自社で運用してきたAIモデルをEinstein 1 Platformに持ち込んで予測の精度を高めたり、すでに活用を進めているLLMと同じモデルをそのままEinstein 1 Platformに持ち込みたいといったニーズには、同じくEinstein 1 Studioの「Model Builder」で応える。Prompt BuilderとModel Builderは、2024年3月に日本でも利用可能になった。

Salesforce Einstein Copilotを支える2つの強み

昨今、多くのテクノロジーベンダーが「Copilot」という名の付いた対話型アシスタントを発表しているが、Einstein CopilotのSalesforceならではの強みとは何なのか。パルレカー氏は「AI for CRM」戦略とData Cloudで採用したメタデータドリブンアーキテクチャの2点を挙げた。

特に、Salesforce独自のメタデータドリブンアーキテクチャーは、大きな差別化要素を生み出した。企業はすでにデータレイクやデータウェアハウスを構築し、その中に構造化データから非構造化データまで、多くのデータ資産を蓄積している。Salesforce自身はデータベースを提供していないが、Data Cloudが企業内に散在するデータソースを仮想的に集約し、調和させたデータを基に統合顧客プロファイルを作成できるようにした。Prompt Builderでメールの文面を魅力的なものにカスタマイズできるのは、Einstein Copilotが統合顧客プロファイルのデータを参照し、関連性のある結果を出力できるためだ。統合顧客プロファイルは、顧客体験の質を左右する重要な情報資産と言える。

さらに、常にユースケース本位であること、Customer 360アプリケーションのどれを使っていても、統一感のあるUI/UXでEinstein Copilotを利用できる。このことも、他社のAIアシスタントとの差異につながっている。マーケティング、セールス、カスタマーサポートなど、業務領域に特化した対話は、汎用的なAIアシスタントでは難しい。Salesforceが2024年5月に開催した「Connections 2024」では、営業やカスタマーサポート向けに次いで、マーケティング向けの「Einstein Copilot for Marketers」とコマース向けの「Einstein Copilot for Merchants」が発表になった。

Einstein Copilotの裏では、「Copilot Actions」と呼ばれるタスクを自動化するアクションライブラリーが動いている。これはタスクを実行するためのベストな能力を集約したもので、マーケティングや営業担当者の煩雑なタスクを自動化で簡素化することを意図して提供される機能群になる。

「例えば、私がギターを弾けるとする。これは楽譜の読み方、ギターの持ち方、演奏方法などを知っているということ。ギターを弾くための能力の集合がアクションになる。あなたが『この曲を弾いて』と言ったら、私は演奏に必要なアクションを組み立てる。曲が変われば必要なアクションも変わる。Einstein Copilotも同じように、一連の標準アクションを事前定義し、提供している」と、パルレカー氏は説明した。

Einstein Copilot for MarketersとEinstein Copilot for Merchantの日本での提供時期は未定だが、Einstein Copilot for SalesおよびEinstein Copilot for Serviceについては、日本語対応β版の提供開始を2024年10月に予定している。

最初のステップはプロンプトのカスタマイズから

生成AIへの関心は急速に高まっているが、具体的にどう使えばいいか分からないという企業に対して、パルレカー氏はプロンプトのカスタマイズから始めることを推奨する。生成AIを受け入れることはあらゆる企業、あらゆる部門の共通課題だ。マーケティングにも営業にもコンタクトセンターのオペレーターにも、AIに慣れてもらわないといけない。テクノロジーは進歩しているが、人間はもっとクリエイティブなやり方でAIに慣れるべきだ。そのためにやるべきことは多い。Prompt Builderの活用は出発点として最適だ。

成功の鍵を握るのはチェンジマネジメントだが、日本企業はこれを苦手としているケースが多い。この点についてパルレカー氏に聞くと「変化が好きな人ばかりでないのは日本に限ったことではない。しかし、AIが売り上げの増加に役立つと分かってくれば、変化が始まるのではないか。最高のAIは非常にシンプルなものだ。統合顧客プロファイルを基にパーソナライズしたメールをAIに作ってもらうことは大きなユースケースとは言えないかもしれないが、多くの担当者の時間を節約し、仕事の効率を高めてくれることは確かだ」と、アドバイスをくれた。

生成AIが時間を節約し、より多くの顧客との商談機会の創出に役立つというのは、理解しやすいユースケースだ。保守的な企業を変えていくには、まず小さな実績の積み重ねが大事ということでもある。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- アクセンチュアが提唱、成果を出すためにB2Bマーケターは「やりたいこと」をいったん捨てよ

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年5月)

- 「マーケティングオートメーション」 国内売れ筋TOP10(2025年4月)

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ

Salesforceバイスプレジデント(プロダクトマーケティング担当)のサンジャナ・パルレカー氏

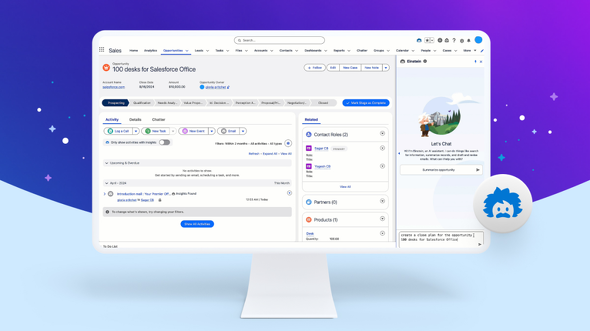

Salesforceバイスプレジデント(プロダクトマーケティング担当)のサンジャナ・パルレカー氏 SCRM向け対話型AIアシスタント「Einstein Copilot」(画像提供:セールスフォース・ジャパン)

SCRM向け対話型AIアシスタント「Einstein Copilot」(画像提供:セールスフォース・ジャパン)