マーケ担当者はなぜ「広報」を誤解するのか?:広報兼務マーケターの「そこが知りたい」

「マーケティング」と「広報」活動は似て非なるもの。この連載では2つの業務を兼務する人が抱く疑問に答え、それぞれで成果を出すために必要なポイントを解説します。

本来一つの部署が担う業務を単独で担う「ひとり情シス」「ひとり広報」などの苦労が語られることは少なくありません。スタートアップや上陸したばかりの外資系企業などでは、ブランディングからリード獲得まで、全てのマーケティング業務を託された「ひとりマーケター」も存在します。

ひとりマーケターに至っては、本来専門外なのに「広報業務もお願い」と会社から言われることさえあります。2つの業務はメディアを相手に仕事をするなど、似ている部分があると思われがちですが、実はそれぞれの活動の目的や効果は全く異なります。ひとりマーケターが広報業務も担当する場合は、しっかりと頭を切り替えながらそれぞれに適切なゴールを目指して活動をすることが重要です。

マーケティングと広報はどこが違うの?

マーケティングと広報の違いを説明するに当たってまず「マーケティング活動」とは何か、あらためて考えたいと思います。もちろん、この質問はITmedia マーケティングの読者の皆さんには釈迦に説法ですが、広報と対比しやすいように簡単にまとめます。

- マーケティング活動

- 主な目的

- 商品、サービスのブランディング、売り上げへの貢献

- 主な方法

- 市場の創造

- 商品の宣伝 など

- 主な成果

- 商品、サービスのブランドや売り上げの向上

- 主な目的

ちなみに、2024年に公益社団法人日本マーケティング協会が34年ぶりに刷新したマーケティングの定義(関連記事:「『マーケティング』の定義が34年ぶりに刷新 旧定義との違いは?」)は以下の通りです。

(マーケティングとは)顧客や社会と共に価値を創造し、その価値を広く浸透させることによって、ステークホルダーとの関係性を醸成し、より豊かで持続可能な社会を実現するための構想でありプロセスである。

注1:主体は企業のみならず、個人や非営利組織等がなり得る。

注2:関係性の醸成には、新たな価値創造のプロセスも含まれている。

注3:構想にはイニシアティブがイメージされており、戦略・仕組み・活動を含んでいる。

新たな定義は「公正な競争を通じて行う市場創造のための総合的活動」とした過去のものと比べ、「ステークホルダーとの関係性を醸成」することに言及するなど、社会の変化に合わせてより幅広くなっています。しかし、やはりその中心は「市場を作って商品を顧客に売る」ことにフォーカスが当たっている活動と言えるでしょう。

一方で、広報活動はどうでしょうか。日本広報学会が2023年に発表した広報の定義を確認すると、「社会的に望ましい関係を構築・維持する経営機能」と説明されています。

組織や個人が、目的達成や課題解決のために、多様なステークホルダーとの双方向コミュニケーションによって、社会的に望ましい関係を構築・維持する経営機能である。

先ほどと同様に広報活動についてもまとめると、以下のようになります。

- 広報活動

- 主な目的

- ステークホルダーとの良好な関係性の構築

- 主な方法

- メディアリレーションズ(メディア取材を通した情報発信)

- 社内広報

- 採用広報など

- 主な成果

- ステークホルダーとの良好な関係の構築

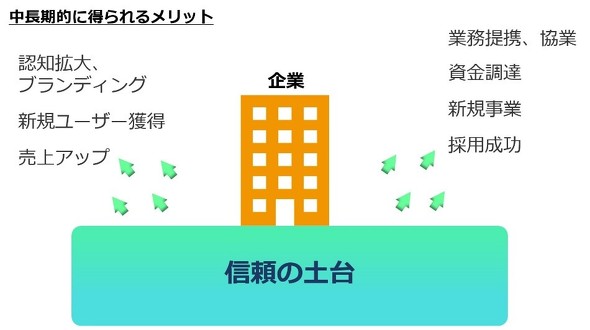

- (中長期的に)顧客獲得、新規事業スタート、採用成功などさまざまな種類の成果

- 主な目的

広報活動と聞くとすぐ「メディアに取材してもらうための活動」と考える方も多いと思います。では、何のためにメディアに取材してもらうのでしょうか。会社や商品の宣伝のため? 実は違います。その答えは、先ほど書いた通り「ステークホルダーとの良好な関係作りのため」ということになります。なぜそう言えるのでしょうか。

メディア露出で得られる“本当の効果”とは?

広告記事を出稿するのとは違い、メディアに取材をしてもらうためにはまずメディアに「この企業の取り組みは取材する価値がある(読者に伝える価値がある)」と感じてもらう必要があります。メディアが納得しない限り取材はされませんし、取材を通して記者が感じたことしか記事には書かれません。

つまり、取材によって作成される記事には客観性があり、メディアの信頼度が高ければ読者はその記事の内容を信用します。そのため自社の取り組みがメディアでポジティブに紹介され続けると、メディアの読者である潜在顧客や社会全体から徐々に大きな信頼が得られるようになるのです。メディア露出はこのように自社のステークホルダーとの良好な関係作りに寄与します。

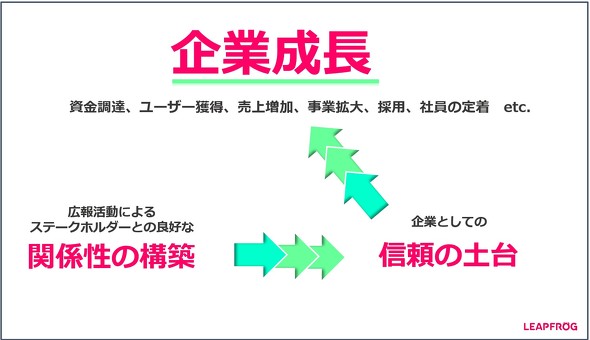

また、メディアに限らず自社と関わるステークホルダーと良好な関係を築くことで“企業としての信頼の土台”を作り、「あの会社に投資したい」「あの会社と一緒に事業をしたい」「あの会社で働きたい」とさまざまなステークホルダーに感じたもらうことで、中長期的に企業成長に貢献していくことが広報活動の本質です。

広報兼務マーケターが一絶対に気をつけたい勘違い

ここまでの話を踏まえて、広報を兼務するマーケターの方に一番気をつけていただきたいことは、「広報活動は自社の営業や宣伝活動ではない」ということです。活動の目的は、あくまでも良好な関係性を築くことです。

最終的なゴールの中には、顧客獲得や売り上げアップ、事業拡大なども入るので、そういう意味ではマーケティング活動のゴールと重なる部分はあります。しかし、この根本的な違いを理解せずにマーケターが広報活動を行うと、成果が出にくくなります。

自社の営業活動のような視点でメディア対応を行ったり、商品宣伝のようなプレスリリースを書いてしまうと、頑張れば頑張るほどかえってメディアに取り上げてもらえる可能性は低くなります。マーケターが広報活動を行う際は、しっかりと頭を切り替えていただければと思います。

本連載では、広報担当を兼務するマーケターの皆さん向けに、広報業務必要な視点やさまざまな広報実務ノウハウをお伝えしていきます。ぜひご期待ください。

執筆者紹介

松田純子

まつだ・じゅんこ リープフロッグ合同会社代表。早稲田大学卒業。求人広告のコピーライターを経て、2007年からワークスアプリケーションズ、博報堂グループのスパイスボックスで広報業務に従事。ゼロから広報部を立ち上げたスパイスボックスでは、初年度から400媒体以上の露出を実現、「広報活動によって1億円の売り上げに貢献した」として局長賞(社内アワード)を受賞。経営戦略室マネジャーを経て2019年3月に、BtoB企業向けに伴走型、人材育成型で広報部立ち上げ支援を行うリープフロッグ合同会社を設立。 「外から来る広報マネジャー」をコンセプトに多くの企業を支援。広報勉強会の主催や登壇、メディアでの寄稿、連載多数。著書「小さな会社の広報大戦略」(日経BP 日本経済新聞出版)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- 今後5年間における男女平等の達成可能性で日本が最下位 「逆差別意識」の高まりも明らかに

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- お金を払えばテレビに出られる? 広報を狙う「悪徳営業」の実態

- 広告運用担当者が押さえるべき「数字の考え方」 3つのポイントとは

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- 客に提案すべき「次の一手」が分かる 千葉銀行がAI強化で進める“One to Oneマーケティング”とは

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- ファミマ、広告関連の売上400億円へ 細見社長「コンビニはメディアに進化」

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- 会員数「1億人超え」 欧州最大ホテルチェーンが日本で仕掛ける“脱中国人依存”の戦略

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ