カスハラ被害 サービス職の35.5%が「経験あり」――パーソル総合研究所調査: 今日のリサーチ

カスハラ被害経験者3000人を対象にした調査から、「カスハラに強い組織づくり」のための具体的な施策が見えてきました。

顧客が企業の従業員に対して理不尽な要求や威圧的な言動をする「カスタマーハラスメント」(カスハラ)が社会的に注目を集めています。パーソル総合研究所は、全国の20歳から69歳の男女で顧客折衝のあるサービス職を対象に「カスタマーハラスメントに関する定量調査」を実施しました。

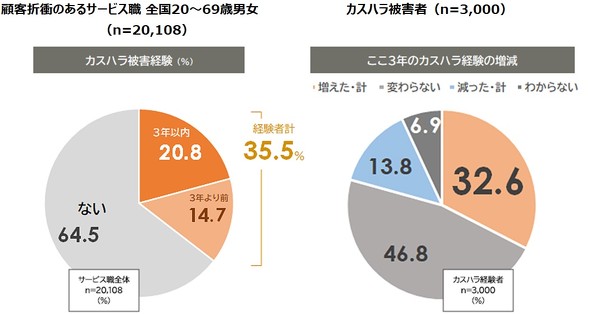

調査では、顧客折衝経験があるサービス職約2万人の35.5%が過去に顧客からのカスハラ、嫌がらせを受けた経験があり、20.8%は3年以内に被害を受けた経験があることが分かりました。また、被害経験者3000人の32.6%が、ここ3年でカスハラ経験が「増加した」と回答しています。

カスハラに強い組織を作る方法

3年以内にカスハラを経験した割合が最も高い職種は「福祉系専門職員(介護士・ヘルパーなど)」が34.5%で最も多い結果でした。それに「顧客サービス・サポート」が30.7%、「受付・秘書」が30.0%、「医療系専門職員(医師・看護師など)」が28.9%と続きました。職種別にカスハラ経験率と離職率をマッピングすると、「福祉職(介護士・ヘルパーなど)」「宿泊サービス」「受付・秘書」はカスハラ経験率、離職率が共に高いことも分かりました。

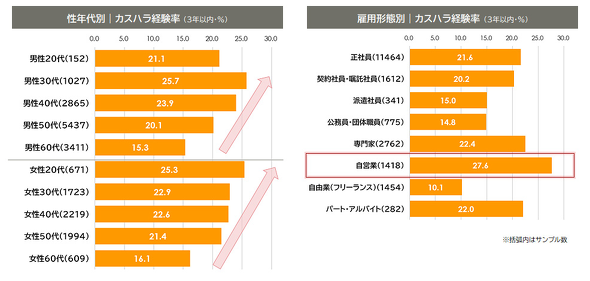

3年以内の被害経験者を性年代別でみると、男性では30代(25.7%)、女性では20代(25.3%)が最もカスハラの経験率が高く、男女ともに若年層のカスハラ経験率が高い結果となりました。雇用形態別では自営業のカスハラ経験率が高く、27.6%でした。

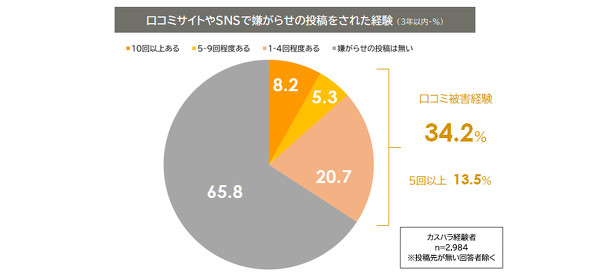

Webでカスハラを受けるケースもあり、3年以内に「顧客から口コミサイトやSNSで嫌がらせの投稿をされた」回答者は34.2%。「5回以上投稿された」回答者は13.5%でした。

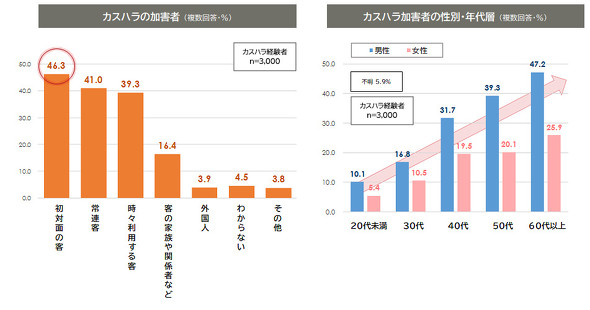

一方で被害経験者3000人を対象にカスハラ加害者の属性を被確認したところ、「初対面の客」が46.3%で最多となり、次いで「常連客」が41.0%で続きました。加害者は性別では女性よりも男性が多く、年代は高齢層ほど多い結果でした。

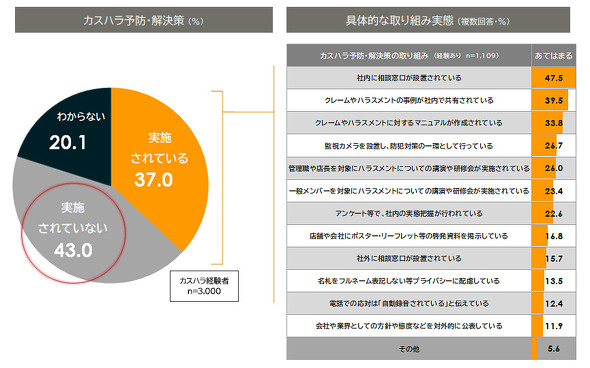

今回の調査は、カスハラ被害が増加傾向にある中で企業や組織の対応が後手に回っている実態を明らかにしています。被害経験者3000人を対象に所属企業、組織が実施しているカスハラ予防、解決策を尋ねたところ「実施されていない」が43.0%で最多となりました。「実施している」企・組織は37.0%と4割にも満たない状況です。

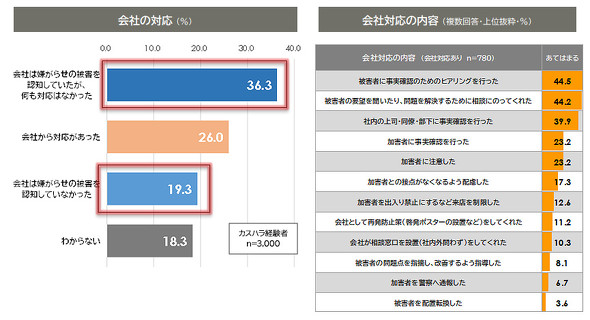

被害経験者が企業や組織にカスハラを訴えた場合も「嫌がらせの被害を認知していたが、何も対応はなかった」という回答が36.3%。「会社は嫌がらせの接客を認知していなかった」も19.3%に達し、企業、組織が何も対応をしてくれない状況が見えてきます。

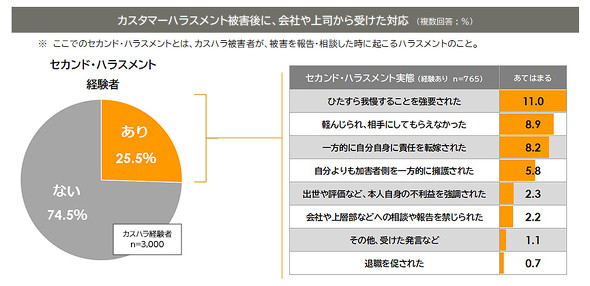

カスハラ被害を報告、相談した際に起こる「セカンドハラスメント」も無視できません。カスハ被害経験者の25.5%がセカンドハラスメントを受けたことがあると回答。セカンドハラスメント経験者に具体的な経験を聞くと、所属企業、組織に被害を訴えたところ「ひたすら我慢することを強要された」(11.0%)、「軽んじられ、相手にしてもらえなかった」(8.9%)、「一方的に自分自身に責任転嫁された」(8.2%)といった対応を受けていました。

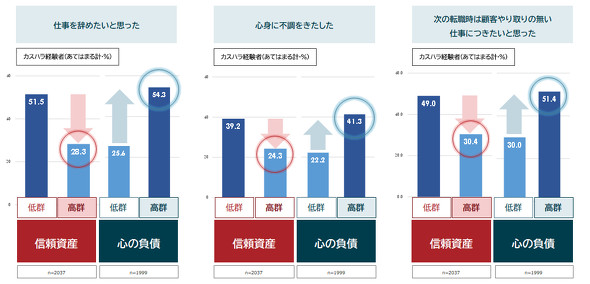

調査では、何かあっても同僚、会社、上司が助けてくれるという「信頼資産」が高い群(企業や組織)に属している人たちは、低い群と比べてカスハラ後の心境として「仕事を辞めたい」が23.2ポイントも低く、「心身に不調をきたした」も14.9ポイント低くなりました。反対に「トラブルが起こっても自分には何もできない」と従業員が感じる「心の負債」が高い群は低い群と比べて「仕事を辞めたい」が28.7ポイントも高く、「心身に不調をきたした」は19.1%も高い結果となりました。

パーソル研究所は今回の調査を踏まえ、カスハラの負の影響を最小化するためのポイントは「みなで助け合えるという職場の『信頼資産』をためること」「トラブルが起こっても自分には何もできないと考える従業員の『心の負債』を減らすこと」と指摘しています。予防的措置の実施、研修訓練による知識付与などと合わせて、「カスハラに強い組織づくり」につながる取り組みの重要性がますます高まっていると言えそうです。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

関連メディア

アクセストップ10

- スマートスピーカーのスキル開発、今すぐ取り組むために押さえておくべきこと

- VTuberを起用したライブコマースでモノは売れるのか? au PAY マーケットの挑戦

- サードパーティーCookie廃止で“オワコン”SEOが再注目される理由

- TikTokの「本当の脅威」 “中国政府にデータ筒抜け”どころではない

- デジタルマーケティングとコンタクトセンターの融合、UTグループとエス・エム・エスの担当者が語る

- AIがあなたの代わりに企業へ電話……? Google・AIエージェントの実力

- お金を払えばテレビに出られる? 広報を狙う「悪徳営業」の実態

- FacebookとInstagramの広告品質強化へ Metaが「ブロックリスト」対応を拡大

- 競合の中から選びたくなるデザインとは? 「無意識」を探って決めた「白鶴 まる辛口」の新パッケージ

- ナイキジャパンからアダストリアへ移って学んだこと――久保田 夏彦氏:前編

CX Experts アクセストップ10

- 「ペンチでこじ開けるお客さま」を放置しない キリンが顧客の声を「経営の武器」にできた理由

- モスの人気バーガーが「肉を減らしたのに、販売数180%に伸びた」ワケ “意外な顧客ニーズ”とは

- メガネ店の“待たせすぎ”問題、どう改善? OWNDAYSの「接客を減らすのに、満足度は上げる」DX

- ロイホで貯めて、リッチモンドで使う ロイヤルHDが仕掛ける「140万人経済圏」の野心

- “管理しない店長”で最高年収2000万円!? 丸亀製麺「心的資本経営」の正体

- note最高益が示す「SEO至上主義の崩壊」 メディアビジネスに残された“勝ち筋”は?

- 「日本で受け入れられないのでは……」から特設ストアに1万人 “超普通”だったキャラが熱狂を生んでいるワケ

- なぜソフトバンクホークスが「映画を作る」のか 興行収入だけではない、これだけの理由

- ユニクロのセルフレジ、なぜあれほど「快適」なのか? 「徹底的な分かりやすさ」はこう作られている

- リッチモンドホテル浅草が「客室削減」の大胆リニューアルに踏み切ったワケ