マーケターのひらめきをデータで加速するQlikViewの真価:想定すらしていなかったビジネスの仮説や気づきを発見できる!

クリックテック・ジャパンが提供するBusiness Discoveryプラットフォーム「QlikView」が実現するのは独自の「連想アーキテクチャ」による高速/柔軟なデータ分析。この斬新な分析の仕組みがマーケターにどのような変化をもたらすのか。クリックテック・ジャパン マーケティング本部 本部長 安部知雄氏が語る。

思いつくままにデータを分析し、思いがけない気づきを与えるQlikView

―― 昨今マーケティング業務におけるデータの重要性が改めて認識され、BIツールを始めとするさまざまなマーケティングソリューションやCRMが一斉に「インサイトの獲得」や「データ分析機能強化」という利点を打ち出しています。これに対し、クリックテック・ジャパンの「QlikView」はマーケターにどのようなメリットを提供するのでしょうか。

安部知雄(安部)氏 既存のBIツールでは困難な、人間の思考の赴くままに自由にデータを分析し、その結果「想定外の質問や仮説を発見できる」という点が、QlikViewがマーケターの方に提供できる最大の価値です。多くのBIツールや分析システムは仮説検証型、すなわち「このデータとあのデータを組み合わせたら、何らかの相関関係が導きだせるはず」という仮説を事前に策定し、それを検証するためにデータを整備しますが、QlikViewのコンセプトはこれとは逆。「日々蓄積されていく情報の中に、必ず何らかの『気づき』がある」という立場から出発し、そのために社内にある全データを自由に探索できる仕組みを提供しています。当社では、この「探索することで気づきを得る」プロセスを「Business Discovery」と呼んでいます。

―― 「想定外の質問や仮説を発見する」というのは、具体的にはどのように?

安部氏 例えば、店舗ごとで売り上げ推移を分析したり、キャンペーン実施時と通常時とで売り上げの違いを比較すれば、何らかの傾向は把握できますよね。しかしそれは、「店舗ごとで売り上げ推移を見れば、季節や月単位の中で、いつ売り上げが最も上がるのか分かるだろう」「キャンペーンと通常販売とで売り上げを比較すれば、キャンペーン効果が分かるだろう」といった仮説に基づいています。

これに対し、QlikViewでは、独自技術である「連想技術」に基づき、普通だと気付きにくいデータ同士のつながりを見つけ、関連付けていきます。なお、データはカラーフィルタリングされるため、ある特定のパターンを見つけやすくなっています。つまり、ちょっとした異変や、ビジネス上のチャンスに気づくことができるのです。一例を挙げると、営業マンごとの売り上げ実績と共に、各営業マンの勤怠管理データが一緒に表示されるといった具合です。通常だと、勤怠管理と売り上げとを一緒に分析することはありません。しかしこの2つを組み合わせることで、例えば「金曜日の売り上げが芳しくない担当者は、どうも直帰率が高いことと何か関係がある」ということが、QlikViewの連想技術によって表示されるのです。事前定義する必要のある製品ではなかなか発見できなかった「気づき」を得ることができるのです。

従来のBIと決定的に異なる QlikViewの「連想アーキテクチャ」とは

―― QlikViewは、従来のBIツールやCRMとは競合にはならないのでしょうか?

安部氏 競合にならないというより、QlikViewはBIツールやCRMとは一線を画したソリューション、別物だと考えていただいた方がいいでしょう。その理由は2つ。1つは、QlikViewはこれらのシステムと競合するものではなく、例えばSalesforce.comやSAP、InformaticaやTeradataへのアダプタを用意しており、併用する仕組みを備えていること。もう1つは、顧客企業の中でもBIツールと併用しており、適材適所で使い分けているケースもあるからです。ただ、マーケティングのように、現場の空気感を見ながら、知見や勘を基に「いつごろ、どのようなお客さまに、いくらぐらいのどの商品が売れるか」といった仮説を導き出す業務には、自分の思考の赴くままに自由に分析できるQlikViewが喜ばれています。

―― QlikViewの特徴である連想技術について教えて下さい。どのような仕組みで、人間の思考スピードと同じように自由にデータを分析できるのでしょうか。

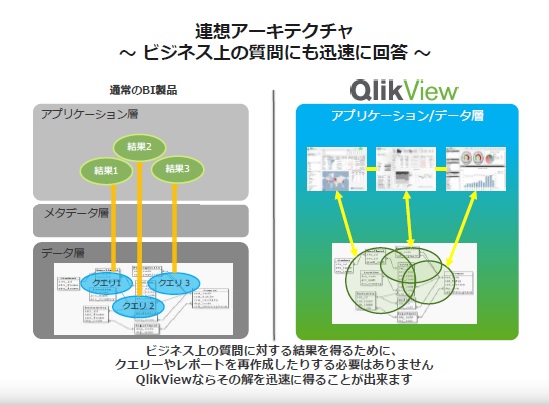

安部氏 QlikViewの独自技術である「連想アーキテクチャ」により実現しています。これは社内のあらゆるデータソースから全データを取得してメモリ上で保持し、すべてのデータを関連付ける技術です。従来の分析システムは、データソースに対し、クエリを投げてその結果を返してもらいますが、QlikViewではメモリ上にあるデータを関連付けて処理するため、データソースのデータを触るリスクはありません。これにより、ユーザーの思考に合わせて自由にクリックするだけで、瞬時に選択されたデータを集計/表示できるのです。

QlikViewでは、連想技術により、こうしたデータの関連付けを自動で行います。具体的には、赤い車であれば、「赤」「Red」といった明細データを1つの「赤」という単位でまとめ、「赤」という色に紐づく「乗用車」や「トラック」をつなげ、そして個々の「ブランド名」や「製品名」をつなげていきます。このように「赤」という色のデータを1つにまとめて重複する項目を排除することで、膨大なデータでもメモリ上で処理できる。これにより、人間の自由な思考に従って高速に自由にデータを閲覧/検索し、これまで気付かなかった仮説を発見できるわけです。

―― 一般のBIツールや分析システムの場合、「多様な分析軸が欲しい」「新たな分析軸を追加してほしいのに時間がかかる」といったことが起こり、それがマーケティング部門のひらめきや生産性の低下につながるという指摘もありますが、QlikViewだとそうした問題は起こり得ないですね。

安部氏 QlikViewが実現しようとしているのは、データを探索することで、まさにそうしたひらめきを導き出す仕組みです。

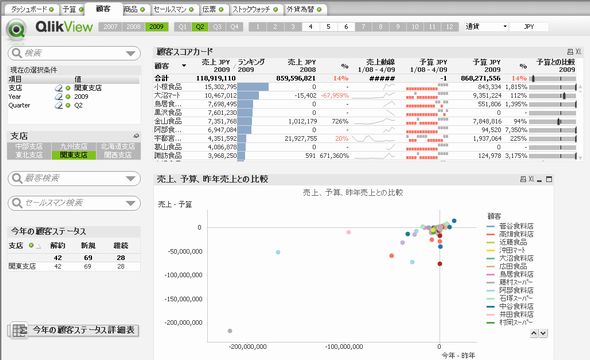

この画面は、QlikViewで簡単に作成できるダッシュボードです。左端にある[現在の選択条件]を見ると、マーケティング部門がクリックした項目「2009年」「Q2=第2四半期」「関東支店」の3つが緑色で表示され、メイン画面でそれに関連するデータが表示されているのが分かります。よく見ると、左端の[支店]では緑で表示されている「関東支店」以外の中部/九州/北海道/東北/関西支店の各項目がグレーアウトで選択されていないことが分かりますし、また上部にある「月」では「4/5/6」が白く表示されており、「Q2=第2四半期」として選ばれていることが分かります。このように直観的に選択したデータ項目が把握できるのも、QlikViewの特徴です。例えば支店地域と比較したいと思ったら、左端の支店地域から任意の地域名を選択すれば、メイン画面の表示も変わります。画面を見ながら、「あ、これも一緒に分析しようかな」「こっちのデータも確認しておこうかな」といったイメージで利用できます。

企業の「頭脳活動」そのものを変えるのが、QlikViewの目指すこと

―― 社内の全データを関連付けるとなると、導入には相当の期間が必要になると思いますが、その点はいかがでしょうか。

安部氏 QlikViewは、Salesforce.comやSAP、Informatica、Teradataなどといったデータソース用のコネクタも用意しておりますし、ExcelやCSVなどのデータも簡単にQlikViewに取り込んで、メモリ上で自動的に関連付けします。データ取り込みに当たっては、データソース側を整備しておく必要はあるものの、それも従来の分析システム構築に必要なデータの抽出/キューブの作成/分析用画面の作成などに比べると負荷は大きく軽減します。データの取り込み自体も、圧倒的な速さで実現しています。一度、QlikView内にデータを取り込めば、あとは差分のみを抽出するだけなので、負荷はさらに軽減します。また分析用UIについても、キーボードは使わずマウスクリックだけで「リストボックス」「各種チャート」「ドロップダウンメニュー」「検索ボックス」「[前画面][次画面]といったWebブラウザボタン」などを配置できるのも特徴。ダッシュボードは真っ白な画面なので、初めての方は驚かれますが、慣れれば10分程度で分析画面を作成することも可能です。

―― 導入も容易で、自由度の高い分析ができる。QlikViewにより、マーケティング業務が劇的に変わりそうですが、クリックテック・ジャパンとしては、マーケティング分野にどのような革新をもたらすことを目指しているのでしょうか?

安部氏 データ・ドリブン・マーケティングやビッグデータの活用が注目されている今、「マーケティング」「IT/データ」という垣根を取り除き、企業が本当にデータを活用して利益を上げる仕組みを実現したいと思っています。企業を人間にたとえれば、マーケティング部門もIT部門もいわば「頭脳」。マーケティングは経験と勘とひらめきの右脳で、データと論理でビジネスの現状を示す左脳の役割を担うのがIT部門といえるでしょう。QlikViewは、こうした企業の頭脳活動をシステムで融合・可視化し、これまで気付かなかったビジネス上の発見を促進するプラットフォームです。だから人間の思考の動きに対応し、気づきのきっかけを与えることができる。これにより、企業の頭脳活動が大きく変わっていくことを期待しています。

バックナンバー

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:クリックテック・ジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia マーケティング編集部/掲載内容有効期限:2014年4月14日

関連記事

ホワイトペーパー

鈴木その子氏による創業後、食品、化粧品事業などを手掛けるSONOKOでは、30万人を超える既存顧客のロイヤリティ向上と新規顧客の獲得が課題となっていた。これまでIT部門に頼っていた顧客情報のデータ分析を現場で迅速に行うために同社が取り組んだ解決策とは?

連想アーキテクチャ

連想アーキテクチャ