データ・ドリブン・マーケティングの実現を阻む課題――それはIT部門とマーケティング部門との間に存在するギャップ:QlikViewで変わるマーケティング部門の仕事

IT部門とマーケティング部門の協業はますますその重要性を増している。両部門の思考の違いを乗り越え、協業を困難にする技術的な制約を克服するには? 独自の連想技術で柔軟なデータ活用を支援するクリックテック・ジャパンが、両部門の思考の違いや技術的制約を乗り越えるための解答を示す。

「右脳」のマーケティングと「左脳」のIT部門、埋められないギャップ

近年、改めて脚光を浴びているデータ・ドリブン・マーケティング。「データを読み解けば顧客が分かり、売れ筋商品が分かり、さらに、精度を上げたターゲティングで効率的に商品を訴求できる」と言われている。従来のマーケティングでは、「商品やサービスをどのように訴求していくか」「ターゲットとすべき顧客層はどのような人々か」などについて議論を重ね、過去の売り上げデータや市場調査データを検討し、マーケターの知見を基に試行錯誤しながら手探り状態で施策を企画してきた。これに対し、ソーシャルデータや社内に蓄積された売り上げデータ、顧客データなどを収集、分析すれば、より精緻かつ正確なインサイトを獲得できるという。「経験と勘」だけに頼るのではなく、「データ」を軸に効果的なマーケティング施策が実現できるのだ。これをビッグデータ・マーケティングと呼ぶ人もいる。

ところが「データを駆使して、マーケティング効果も売り上げもこれだけ上がりました」という実例になると、驚くほど少ない。確かにソーシャルメディアでユニークなキャンペーンを展開し、ファン数を拡大する例は多いが、具体的な売り上げへの貢献度という観点で明確な事例はほとんどないと言っていい。その理由はなぜか。クリックテック・ジャパン マーケティング本部 本部長 安部知雄氏は次のように語る。

「近年、マーケティング分野へのビッグデータの応用が叫ばれていますが、実際にその仕組みを構築できている企業は少ないでしょう。それには2つの理由があります。1つは、データを準備するIT部門と、データを使いたいマーケティング部門の間に大きなギャップがあること。もう1つは、ITシステムの技術的な限界です」。

マーケティング部門とIT部門のギャップとは具体的に言うとどういうことか。安部氏は「過去の経験や知見に基づき、言葉では表現できない『勘』や『ノウハウ』、あるいは『クリエイティビティ』という発想を大切にするマーケティング部門と、論理思考に基づいてきっちりデータを準備するIT部門との思考/文化の違い」と語る。「人間には右脳と左脳がありますが、誤解を恐れずに言うと、右脳的な思考を要するのがマーケティング部門、左脳的な思考を要するのがIT部門でしょう」。

この異なる思考が、「データを自由に探索しながら仮説検証を繰り返しマーケティングに役立てたい」というマーケティング部門と、「社内に蓄積されたデータから求められたデータを集計し、丁寧に見える化する」IT部門との間にギャップを作り上げているという。こうしたことが起こる背景には、「テクノロジの限界」(技術的制約)という課題がある。

マーケティング部門がやりたいことが、IT部門に伝わらない本当の理由

統計解析担当者やデータ分析者の作業の75%は、データの「準備」にかけられると言われる。データの専門家でも作業工数の大半を準備にかけることから、これがどれだけ難しい作業か分かるはずだ。企業内のマーケターはデータの専門家ではないため、準備を行うのは当然IT部門の役割となる。そのため「こういうデータが欲しい」とリクエストを出しても、実際にデータが手元に届くのは数週間先になることもあり得るし、さらに悪くなると「欲しかったデータは、これではない」と不満が残ることすらある。その原因はどこにあるのか。

マーケターがやりたいのは、例えば「スカーフ」について、どれくらい売れたのか(数量)、どの地域でどれくらい売れたのか、売り上げ金額はいくらで、特定の日付や期間、時間帯でどれだけ売れたのか、購入者の年齢や住まい、性別、勤務地、スカーフ以外に購入した商品はどれかなど、できるだけ多様な視点で自分の思考のおもむくままに分析することだ。そうした自由な思考を経て、これまで気付かなかった新しい仮説や発見を導き出すのがマーケターの望むことだ。

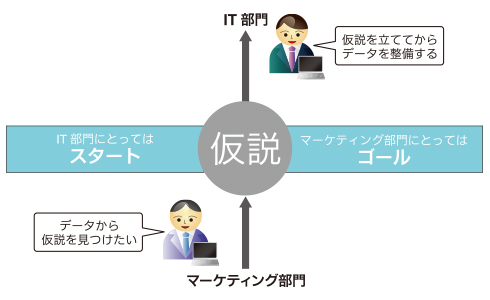

これに対し、IT担当者は「初めから仮説ありき」で分析データを整備する。例えばスカーフという商品データに対し、店舗ごとの売り上げデータ、購入者データなどいくつかのデータを組み合わせ、「これなら特定商品に関し、店舗ごとの売り上げ推移や購買者の履歴データが見えるだろう」と仮説を立ててしまうのだ。データ整備に時間がかかる上、実際に分析してみると「スカーフが売れた店舗名と、購入者名しか見られない」といった不満が出てきてしまう。「データから仮説を見つけたい」マーケターと、「仮説を立ててからデータを整備する」IT部門との間では、そもそも出発点が異なっているわけだ。

また、商品データや顧客データ、店舗ごとの売り上げデータなどは別々のシステムで管理されているため、データ構造が異なっていることも多く、1つのデータベースに統合するのも工数がかかる。またデータベースはその構造上、人間の思考に合わせた多様な分析軸を持たせることが不可能なため、自由な発想でデータを見たいマーケターのニーズに応えきれるものではない。こうした背景を理解せず、「データさえあればマーケティング業務が劇的に向上する」と期待するだけでは、思うような結果は得られないのが現実だ。

左脳型の論理データを利用し、右脳型の自由な発想を引き出す仕組みとは――「データ」×「経験/勘」

安部氏は言う。「仮説を練り上げるのがマーケターの業務とはいえ、経験も勘も使わず、ただ数値を眺めて何らかの法則を導き出すというのは不可能です。では経験と勘に基づいて仮説を立てれば良いかといえば、現在のビジネスにおいては、すべてを勘で判断することもまた不可能。やはり、データといった具体的な裏打ちがあってこそ、全社統一した最適な意思決定が実現できます。今までと同じやり方で、ビッグデータを活用したりデータ・ドリブン・マーケティングを目指したりしても、何も変わりません」。

この状況を変えるためには何が必要か。それは人間の思考のように、企業内に散在するさまざまなデータの関連性を見せてくれる柔軟な仕組みだ。そしてこれを実現するのが、クリックテックが提供するBusiness Discoveryツール「QlikView」だ。

QlikViewの特徴は、クリックテック独自の「連想技術」を用いて企業内の全データの関連付け、人間の自由な思考に合わせ、さまざまな視点から次々とデータ分析できること。従来の分析システムでは、データをどのように組み合わせるか、事前にIT担当者が想定しなければならなかったが、QlikViewはシステム側で関連性を識別し、つなげていくため、担当者が気付かなかったビジネス上の仮説や結果を探索し、発見できる(Business Discovery)できる。

前出のスカーフの例であれば、そのスカーフのブランドと連動する形で売り上げを伸ばしているブラウスのブランド名が同じ画面に表示されるといった具合だ。異なるブランドやアイテムの場合、売り上げデータなどはバラバラに管理されていることが多いが、QlikViewではデータの推移や売り上げ発生日など、何らかの関連性があると思われるものをすべて1つの画面に表示してくれる。このため、「このスカーフとブラウスは、一緒に購入されるケースが多いのではないか」「色の組み合わせや、ディスプレイの工夫でもっと売り上げを伸ばせるのでは」といったように、担当者自身も気付かなかった傾向や仮説を発見できるわけだ。事前に仮説を立てないと構築できない分析システムとQlikViewとでは、そもそものアプローチが決定的に異なっている。

「経験と勘だけでなく、実際のデータの中から仮説や気付きを導き出す。この当たり前のことが、従来のシステムや仕組みの中ではなかなか実現できませんでした。人間の発想と同じ仕組みをITで構築できれば、マーケティング部門もIT部門も、今よりずっとパフォーマンスが上がるはずです」と安部氏は話す。左脳の論理があってこそ、右脳の柔軟な思考が生きる。QlikViewアプリをマーケティング部門に提供することで、IT部門はITインフラ領域におけるより戦略的な仕事に専念でき、一方、マーケティング部門は仮説検証や打ち手の試行錯誤といった、本来のマーケティング関連業務をスピーディに回すことで日々の仕事に「データ」×「経験/勘」を取り入れることができる。企業の中に、こうした人間の脳と同じ仕組みを構築することこそ、データ・ドリブン・マーケティングを成功に導く鍵なのだ。

バックナンバー

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:クリックテック・ジャパン株式会社

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia マーケティング編集部/掲載内容有効期限:2014年3月31日

ホワイトペーパー

鈴木その子氏による創業後、食品、化粧品事業などを手掛けるSONOKOでは、30万人を超える既存顧客のロイヤリティ向上と新規顧客の獲得が課題となっていた。これまでIT部門に頼っていた顧客情報のデータ分析を現場で迅速に行うために同社が取り組んだ解決策とは?

図1 IT部門とマーケティング部門の思考のギャップ

図1 IT部門とマーケティング部門の思考のギャップ 図2 マーケティング部門とIT部門の立ち位置の違い

図2 マーケティング部門とIT部門の立ち位置の違い