マーケティングオートメーションの理想と現実:導入の“失敗”を回避するための予備知識

外資系大手企業を中心として、「マーケティングオートメーション」を旗印に掲げるさまざまな製品が登場している。しかし、導入しても効果的に活用できない企業が多いのはなぜだろうか。

なぜ運用が回らないのか?

企業のマーケティング部門に従事している人であればここ数年、「マーケティングオートメーション(以下、MA)」という言葉を頻繁に耳にするようになっているはずだ。MAは、リードジェネレーション(見込み客の獲得)からリードナーチャリング(見込み客の育成)、Web解析、レコメンデーション、メール配信に至るまで多くの機能を担い、マーケティングに関わるさまざまなプロセスを管理するための製品だ。機能の幅が広い分、何をMAと定義するかはベンダーによって考え方が微妙に異なるところがあり、混乱している人も少なくないと思う。

MAとは結局何なのか、実態がよく分からないまま単純に「既存のマーケティング手法やプロセスを刷新するもの」として期待して導入し、うまく運用が回らないという“残念”な話をよく耳にするようになった。CRM(顧客関係管理システム)やSFA(営業支援システム)などの勃興期にもしばしば見られた光景だ。

「獲得したリードを営業に渡すサポートを行う役目を担うマーケティングオートメーションとは結局、営業をサポートするためのツール。これを使いこなせない企業は営業を分かっていないということ」

そう喝破するのは、フロムスクラッチ 代表取締役社長 安部泰洋氏だ。同社は単なるMAを超える次世代型マーケティングプラットフォーム「B→Dash(ビーダッシュ)」を展開する新進企業として、マーケティングテクノロジーの世界で注目を集めている。安部氏は営業部門とマーケティング部門の関係をサッカーに例えて次のように語る。

「営業が得点を挙げることをミッションとするフォワード(FW)ならば、マーケターはミッドフィルダー(MF)。FWに対していかに良いパスを送るかがその役割ということになります。MFであるマーケターは『良いパス(見込み客/リード)を送っているのに、FW(営業)に決定力がない』と嘆くことがありますが、営業からすると『ろくでもないリードしか送ってこないのに成約できるわけがない』と思われているかもしれないわけです」

とにかくリードを取ってくれば手当たり次第にアポを取って商談に持ち込むという営業もいれば、しっかりと育成をしていって、訪問すればすぐクロージングできるところまで面倒を見なければいけない営業もいる。FWに粗いパスを送っても決められないのであれば、MFがアシストの仕方を変えなければいけない。

「ホットリード」の定義は会社やプロダクトによっても異なる。営業がどのようなパス(リード)を求めているのかを理解し、営業組織においてどのような課題を実現したいかといった視点を持つ必要がある。それを経て、初めてMAを使う準備が整ったといえるわけだ。

営業を理解できていないベンダーが作るMAに足りないもの

「マーケターが営業を理解していなければMAを導入しても状況は変わらない」。マーケターには耳の痛い言葉だが、さらに安部氏は、MAを売るベンダー自身もまた、営業を理解できていないことが多いと、現状を憂う。

「MAの機能自体は、ここ1〜2年で大きく変わってはいません。MAを設計する最重要ポイントは機能による差別化ではなく、『営業をどれだけ理解しているか、営業活動の知識や経験をどれだけ持っているか』なのです。そこを押さえていないと、誰も使いこなせないツールができ上がってしまう。ユーザー企業は高額の投資をして、多種多様な活用方法ができるMAを導入したのに、結局単なるメールマーケティングツールとして、週1回メールを送るだけといった用途で終わっているケースが非常に増えてきています」

安部氏によれば、その理由はシンプルだ。海外の大手ベンダーが提供する著名なツールには、あらゆる機能が網羅されているが、中には誰も使わないような機能も含まれている。マーケターの知識が豊富にある米国企業ならいざ知らず、使いこなせない機能ばかり多くても、日本企業ではなかなか運用に乗らない。

また、一度MAを導入するとユーザー行動を可視化させるためにサイト解析ツールやアトリビューション分析ツールも入れようといった具合に、さまざまな周辺ツールを導入する必要性が生まれる。それぞれのツール間に散らばっているデータを連係させるための多大な労力やコストが発生するようになる。マーケティングを効率化するつもりが、ますます高コストで運用のハードルも上がるという本末転倒な事態になりかねない。

一気通貫のマーケティングプラットフォームが必要な3つの理由

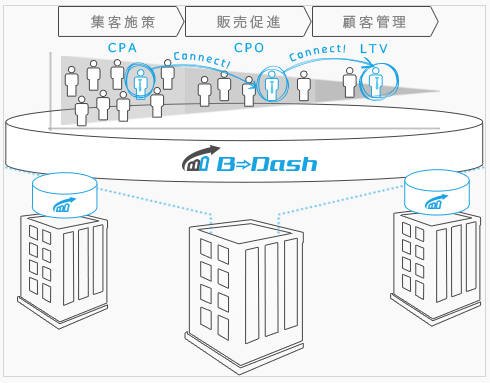

テクノロジーのトレンドに日本企業のマーケティング部門のスキルが追い付いていない現実は受け止めなくてはいけないが、使いこなせるツールがあるならばそれを選びたいと考えるのは理の当然といえる。そのような市場の課題やニーズから開発されたツールが「B→Dash」だ。集客から販促、売り上げ・顧客管理まで、全マーケティングプロセスを一気通貫で実現する同製品を、安部氏は「網羅性」「接続性」「利便性」という3つの特徴としてまとめ、「現在のMAが持つ課題を本質的に解決できる」と説明する。

1つ目の網羅性とは、マーケティングツールの全機能を網羅していることを指す。例えば、Web解析や広告効果分析、LTV(顧客生涯価値)分析、ユーザー分析、CRM、レコメンド、A/Bテスト、LPOなど、通常は機能ごとに1つずつツールを導入する必要があった。B→Dashは、そのような機能を全て網羅して実装しているため、B→Dashだけあれば大幅にコストダウンできるのは言うまでもない。

2つ目の接続性とは、各プロセスにおいて縦で切られたデータを横につなげることで「何にどれくらい投資すればどれくらい売り上げが上がるか」という、経営者が最も知りたいデータ、すなわち本質的なマーケティング投資のROIをリアルタイムに可視化できる特徴を指す。例えば、「どの施策が最も反響があったか」という問いには答えられても「どの施策が最終的に最も売り上げを伸ばしたか」という問いに答えるのはなかなか難しい。各プロセスでデータが断絶された状態で存在し、つなぎ合わせるのにも膨大な工数を要することが大きな原因だ。分断されたデータから1つのまとまったデータを生み出す時間はマーケターにとってコストでしかない。そして、それは作業員のする仕事であり、本来戦略家であるべきマーケターの仕事ではないと安部氏は指摘する。

多くのデータを取得できるようになった時代だからこそ、集めたデータを縦横につなぎ合わせることで、収益を最大化するプロセスを可視化しなくてはならないのだ。そして、それを実現したのがB→Dashだ。

3つ目の利便性とは、UI/UXが分かりやすく、見やすく、複雑な言葉を使わずに作られていることを指す。例えば「ターゲットセグメント」ではなく「ターゲットを絞る」という表現を用いるなど、直感的な分かりやすさにこだわる。用語1つを取っても、利用者によって解釈の仕方や捉え方は大きく異なってしまう、だからこそ曖昧な言葉や表現は使わずに、シンプルで平易な言葉を使うことを心掛けているという。安部氏はB→Dashをシニア向けの簡単スマートフォンのようなものだという。これまでのMAツールは例えるなら若者向けの最先端のスマートフォンで、明らかに玄人向けの製品だった。それではシニアには難しくて使えない。導入後、運用に乗せるなら、誰でも使えるものを作らなければいけない。

「だから弊社では、UI/UXの設計にエンジニアとデザイナーだけでなく、マーケターや営業、経営企画の人間が関与します。現場の人間が使いやすいかどうかといった視点が抜け落ちてはならないと考えるからです。私たちは営業とマーケティング、テクノロジーの3つを融合させ、圧倒的に見やすく使いやすいUI/UXを提供しつつ、伴走型のコンサルティングを行っています」(安部氏)

同社では最初、営業のコンサルティングから始めるという。マーケターがどんなにいいパスを送ろうと、営業の動きが悪ければ意味がない。営業組織において現状どのような課題があるかというところから入らなければ、MAをどう使っていくかという議論に至らないからだ。

何となく営業力がない、受注率が低い……など、多くの会社では自社の営業面での課題を本質的に捉えていない。洗い出した課題に対する打ち手を練りに練った上でMAの設計に落とし込み、使いこなせるまで徹底してレクチャーするのがフロムスクラッチ流のやり方だ。

営業から開発、納品まで全てを自社で担う三位一体構造であることも、顧客から支持されリピートされ続ける大きな理由だ。外資系ツールがひしめく市場において、B→Dashが一定の存在感を示しているのは、同社の製品設計に、市場の課題を解決したいというこだわりが強く反映されているからであろう。

マーケティングオートメーションからマーケティングプラットフォームへ、早くも市場のニーズは変わりつつあるのもかもしれない。

関連リンク

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

提供:株式会社フロムスクラッチ

アイティメディア営業企画/制作:ITmedia マーケティング編集部/掲載内容有効期限:2016年2月26日

フロムスクラッチ 代表取締役社長 安部泰洋氏

フロムスクラッチ 代表取締役社長 安部泰洋氏

一気通貫でマーケティングの全プロセスを支援

一気通貫でマーケティングの全プロセスを支援