そのとき顧客の感情が動いた――Yahoo! JAPAN、花王グループカスタマーマーケティング、京都市役所の事例:【連載】ニューロマーケティングで「1つ上」のCRM 最終回(1/2 ページ)

脳科学の知見を応用して顧客の本音を探る「ニューロマーケティング」。今回はYahoo! JAPAN、花王、京都市役所における活用事例を紹介する。

「ニューロマーケティング」を使った顧客理解の手法について解説する本連載もいよいよ最終回。前2回では顧客の無意識に“刺さる”テレビCMや商品パッケージのデザイン選定にニューロマーケティングの知見が生かされている例を紹介しました。最終回ではより幅広い用途、ユーザー企業像に目を向け、ニューロマーケティングの高いポテンシャルについて知っていただきたいと思います。

その広告は見られているのか

ネット広告は本当に見られているのか、それとも単に目に入っているだけなのか。広告主サイドで予算を預かる立場にある人ならば誰でも気になるところです。

Yahoo! JAPANは、画像や映像を用いた多彩な広告表現が可能な同社の広告商品「Yahoo!プレミアム広告」におけるクリエイティブ評価を行いました。

被験者へ数種類の「Yahoo!プレミアム広告」を提示し、その際の生体反応(脳波、アイトラッキング、表情認識)を測定することで、どこをすればもっと反応が良くなるのかといった修正すべき点を見つけられるか、市場に投下した際の広告効果の予測が可能かどうかを検証しました。

それぞれの広告が持つ刺激要素と、それらを体験した被験者の情動(感情の動き)を抽出すことで、単に被験者が「広告を見たか」「どの部分を見たか」だけでなく「集中して見たか」「見てどう感じたか」を可視化でき、広告のインパクトと好感度の分布を掲載面のエリアごとに評価することができました。

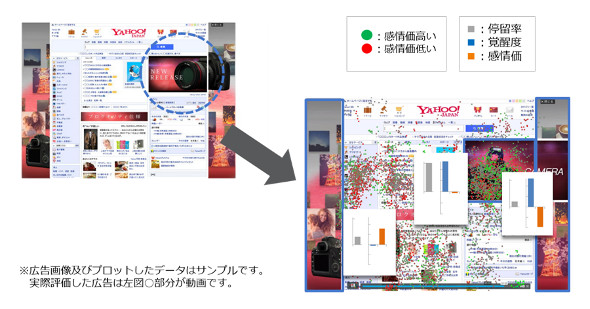

残念ながら実際の評価結果はお見せできないのでサンプルで説明しますが、今回は下図のように可視化しました。前回「競合の中から選びたくなるデザインとは? 『無意識』を探って決めた『白鶴 まる辛口』の新パッケージ」で紹介した白鶴酒造のパッケージ評価と同様に、あらかじめ評価する興味関心領域(AOI)を定義し、見たときの「感情価」(快/不快)を色分け(右図緑と赤の●)した上で、広告面のエリアごとにユーザー反応を集計しました(グレー、青、オレンジの棒グラフ)。

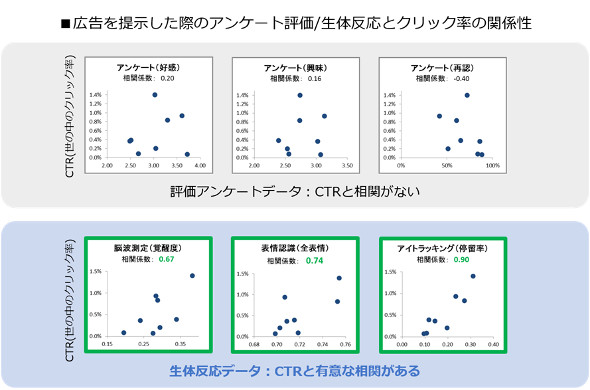

また、市場に投下した際の広告効果の予測を確かめるため、ニューロ調査結果と各広告の市場反応のCTRを比較したところ、脳波とCTRに相関関係が確認できました。

近い未来には、事前にニューロ調査を実施することで、その素材(広告)を実際の市場に投下した際の反応を予測できる可能性が出てきたといえます。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第1回:データは毎日見ているのに「データドリブンマーケティング」にならないのはなぜ?

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第1回:データは毎日見ているのに「データドリブンマーケティング」にならないのはなぜ?

Webサイト改善はデータ分析からというものの、データを見ても結局何をしたらいいのか分からない……。そんな悩みをよく聞きます。本連載ではWebサイト運用に役立つデータと調査の活用法を学びます。 【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第2回:そのユーザーは優良顧客? ポイント目当て? 「NPS」でWebサイトの“愛され度”を可視化する

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第2回:そのユーザーは優良顧客? ポイント目当て? 「NPS」でWebサイトの“愛され度”を可視化する

自社のWebサイトがユーザーに愛され、「あのサイト、いいよね」と、他の人にも薦めてもらえるポイントはどこにあるのでしょうか。今回は、顧客の声を聴くためのリサーチ手法「NPS」について解説します。 【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第3回:「愛される理由」はアンケートでは分からない――定量調査と定性調査、それぞれの役割

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第3回:「愛される理由」はアンケートでは分からない――定量調査と定性調査、それぞれの役割

ビジネスに貢献するロイヤリティーの高いユーザーを育てるため、“愛されWeb”の構築は重要なテーマです。しかし、“愛され度”を上げる前にまず、なぜ愛されるのかを理解しなければ先に進めません。 【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第4回:「無意識のウソ」を排除せよ――ユーザーの本音を引き出す定性調査の勘所

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第4回:「無意識のウソ」を排除せよ――ユーザーの本音を引き出す定性調査の勘所

アンケートに代表される定量調査が「仮説証明型」であるのに対して、「仮説発見型」の方法といえる定性調査。ユーザーの本音を引き出すために、何に気を付けなくてはいけないのでしょうか。 【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第5回:調査が導く課題に対する「ズレた施策」を防ぐには?――アクセスデータ活用のススメ

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 第5回:調査が導く課題に対する「ズレた施策」を防ぐには?――アクセスデータ活用のススメ

調査の終わりは施策の始まり。そしてその成果を継続的に観測し、次なる施策へ。企業を成長に導く“愛されWeb”への道はどこまでも続きます。今回はこのプロセスを円滑に回すためのアプローチについて解説します。 【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 最終回:なぜ調査が役に立たないのか――プロが語る「失敗する理由」

【連載】データと調査で“愛されWeb”を作る 最終回:なぜ調査が役に立たないのか――プロが語る「失敗する理由」

これまで、ビジネスに貢献するWebサイトを作るための各種調査活用のポイントを紹介してきました。最終回では各回の執筆者たちが、ありがちな問題点を整理しつつ成果につながる調査の進め方を語ります。