第4回 「アクセス解析」でも「Web解析」でもない:【連載】清水誠のWeb解析ストラテジー

Web Analyticsは「アクセス解析」や「Web解析」と訳されますが、実はどちらも微妙に異なります。「分析」と「解析」の違い、「アナリシス」と「アナリティクス」の違い、「ログ」や「アクセス」ではない理由など、紛らわしく悩ましい現状について整理しつつ、注意点をまとめました。

アナリティクス=解析ではない

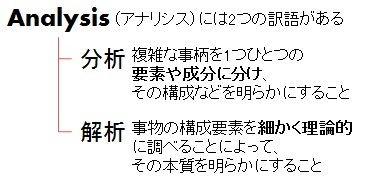

Web解析は英語では”Web Analytics”と呼ばれます。Web解析全般の意味で「アナリティクス」と言うと、たまに「Googleアナリティクス」の略だと勘違いされるのですが、「アナリティクス」は商品名ではなく一般的な英単語です。「分析」を意味する「アナリシス」をMerriam-Websterで調べると、“separation of a whole into its component parts”(全体を部品に分解すること)とあります。Wikipediaでは“Analysis is the process of breaking a complex topic or substance into smaller parts to gain a better understanding of it.”(複雑なトピックや物質を部品に分解することでその理解を深めるプロセス)と記述されています。

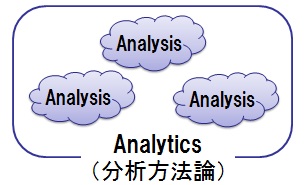

一方、”Analytics”(アナリティクス)はMerriam-Websterでは“the method of logical analysis”と解説されています。つまり、「アナリシス」は個別の分析行為を指し、「アナリティクス」は分析の方法全体(方法論)を指すのです。

日本語では、“Analysis”は「分析」、“Analytics”は「解析」と訳されることが多いようです。日本語の「分析」は「複雑な事柄を1つひとつの要素や成分に分け、その構成などを明らかにすること」(小学館デジタル大辞泉)を意味するので、英語の“Analysis”と一致しますが、日本語の「解析」は「事物の構成要素を細かく理論的に調べることによって、その本質を明らかにすること」(小学館デジタル大辞泉)と学術的な意味合いが濃いので、分析方法としての英語の「アナリティクス」とはやや異なります。

細かさという観点で単純比較すると、「解析<分析<アナリティクス」になります。

アクセスやログは一部でしかない

Web解析は当初、「ログ分析」や「アクセスログ分析」「アクセスログ解析」などと呼ばれていました。これは、Webサーバーが書き出すシステム監査用のログファイルを使って分析をしていた頃の名残です。最近はタグ(JavaScript)を使って行動分析のための専用データを能動的に取得し、サーバーに送信する方式が主流なので、「ログ分析」や「アクセスログ分析」という呼称では実情に合わなくなりました。

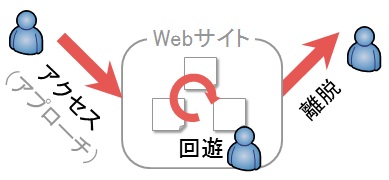

現在では、Web Analyticsに相当する訳語としては「アクセス解析」が主流になっています。ただし、英語のアクセス(Access)は「近づく」という意味の動詞であり、継続的に利用するという意味合いが薄くなります。意味が近い類義語の「アプローチ」で置き換えてみると、違いをイメージしやすくなります。

「アクセス」することでWebサイトの利用を開始した後に、サイトを回遊して情報を探索したり、購入や登録などのアクションを実行します。セッションが終わり、サイトを離脱した後も、サイトを再訪問することがあります。Web解析に詳しい人であれば、このような一連の行動を訪問者の視点で追いかけて分析する必要性について理解できていると思いますが、初めて「アクセス解析」という言葉を聞く人は、その表現から「何人がサイトにやってきてどのページを何回見たのか、のように細かい数字を見ること」というようなスタティックな集計作業をイメージしてしまうかもしれません。

Webアナリティクスからデジタルアナリティクスへ

では、英語のWeb Analyticsはどう定義されているのでしょうか? Wikipediaでは“Web analytics is the measurement, collection, analysis and reporting of internet data for purposes of understanding and optimizing web usage.”(Webの利用状況を理解し最適化するためにデータを計測/収集/分析/レポーティングすること)と記述されています。Webサイトを最適化(改善)することがゴールであり、分析はそのために必要なステップの一部でしかないという点を明確にしているところが日本語の「アクセス解析」という言葉から得られるイメージとは少し異なります。

Webアナリティクスが産業として発達し始めたのは1995年と言われていますが、2000年代後半になり、モバイルやソーシャルなど、デバイスやチャネルが多様化してきました。PCやスマートフォン向けWebサイトの場合はJavaScriptを使ってデータを取得するのが一般的ですが、動的サイトの場合はPHPやJavaによるWebアプリケーションに計測用ライブラリを組み込むことがあります。スマートフォン用アプリの場合はObjective-Cなどのアプリ開発用言語で実装します。

また、CRMや営業支援システムなどからデータを取り込んで統合することも増えてきました。例えば保険会社の場合、資料請求を完了した後にオフラインで審査や書類手続きが必要になるため、オンラインのコンバージョンだけでは制約状況や金銭的な価値が分かりません。そこで、ユーザーごとに固有のIDを発行し、それをキーとしてWebブラウザやデバイスを超えてデータを統合して分析するという要件が増えてきました。ハイエンドなWeb解析ツールはこの機能を備えています。Googleが現在開発中のUniversal Analyticsにも、この機能が含まれます。

このような経緯で、米国では「Webは全てではない。より包括的な概念としてデジタルアナリティクスと呼ぼう」という風潮が広まってきました(同じようにWebマーケティングもデジタルマーケティングと呼ばれるようになってきました)。そこで、業界団体であるWAA(Web Analytics Association)は2012年3月にDAA(Digital Analytics Association)への改名を発表。対象範囲はより包括的なジャンルとしての「デジタルアナリティクス」だ、というスタンスを明確にしました。ただし、従来のWebアナリティクスはデジタルアナリティクスに内包されるため、Webアナリティクスというカテゴリがなくなったわけではありません。

気を付けるべきこと

以上、歴史的な経緯と言語によるイメージの違いについて整理してみました。進化や位置づけは地域や国によって異なるため、必ずしもグローバルで統一する必要はありませんが、注意すべき点はいくつかあります。

- “Web Analytics”はDigital Analyticsの一部でしかないという位置づけを再確認する

- 用語が理解を歪めるリスクを認識し、説明する時は「ログ分析」「アクセスログ分析」ではなく「Web解析」または「アクセス解析」と呼ぶようにする

- 「アクセス解析」は日本で普及した和製英語であることを忘れず、海外とのやり取りでは”Web Analytics”という用語に置き換える

寄稿者プロフィール

Adobe Systems 清水誠 Webアナリスト/PM。1995年から凸版印刷やRazorfishにて大手企業へのWebコンサルティングに従事した後、ウェブクルーで開発/運用のプロセス改善、日本アムウェイで印刷物のデジタル化とCMS導入、楽天でアクセス解析の全社展開、ギルト・グループではKPIの再定義とCRMをリード。2011年に渡米、米国ユタ州のAdobe Systemsにてデジタルマーケティング製品の品質改善に取り組むかたわら、執筆やセミナー活動も続けている。アクセス解析イニシアチブプログラム委員。eVar7共同創始者。サンクトガーレン社外CMO。株式会社イード社外CAO (Chief Analytics Officer)。ブログ:実践CMS*IA

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

第1回 レポート分析のプロトタイピングで意思決定フローを作る

第1回 レポート分析のプロトタイピングで意思決定フローを作る

ページビュー、ユーザー数、広告のビューやクリック数……。Webのアクセス解析で一般的なこれらの指標は果たして、あなたの会社の経営判断に寄与しているだろうか? 「清水誠のWeb解析ストラテジー」第1回では、メディアサイトを例に、適切な意思決定を支援する指標の定義方法およびレポーティング方法を解説する。 第2回 メーカーサイトでもここまで分かる貢献度

第2回 メーカーサイトでもここまで分かる貢献度

ページビュー、ユーザー数、広告のビューやクリック数……。Webのアクセス解析で一般的なこれらの指標は果たして、あなたの会社の経営判断に寄与しているだろうか? 「清水誠のWeb解析ストラテジー」第2回では、製造業のサイトを例に、適切な意思決定を支援する指標の定義方法およびレポーティング方法を解説する。 第3回 「メルマガ」ではなく、「newsletter」では?

第3回 「メルマガ」ではなく、「newsletter」では?

言葉の持つイメージによって、理解が制約を受けることがある。企業が配信するメール=メルマガと比喩的に表現すると、面白い文章を書いて全員に一斉配信するもの、と思い込んでしまいがち。米国生活中に実際に届いたメールの内容とタイミングについて具体的に紹介する。 第4回 「アクセス解析」でも「Web解析」でもない

第4回 「アクセス解析」でも「Web解析」でもない

Web Analyticsは「アクセス解析」や「Web解析」と訳されますが、実はどちらも微妙に異なります。「分析」と「解析」の違い、「アナリシス」と「アナリティクス」の違い、「ログ」や「アクセス」ではない理由など、紛らわしく悩ましい現状について整理しつつ、注意点をまとめました。 第5回 「PDCA」の意外な歴史と本質

第5回 「PDCA」の意外な歴史と本質

略語が1人歩きし「改善は継続が大事。がんばろう」で終わっていることが多い「PDCAサイクル」は、デミング博士によって1950年に日本に輸入され、サンプリングと分布という統計的なアプローチと品質管理の概念は日本の産業に大きく影響を与えた。100年の歴史から学ぶべきことについて、改めて整理する。 第6回 データはアウトプットではなくインプット

第6回 データはアウトプットではなくインプット

Web解析=効果測定、というイメージがあるが、終わった施策の効果を後で調べ、改善の余地があれば改善するのは従来型の古いWeb解析。データの取得と解析を最後のアウトプットではなく、最初のインプットとして位置づけることのメリットについて紹介する。 第1回 ここからはじめるオウンドメディア

第1回 ここからはじめるオウンドメディア

自社サイトをマーケティングコミュニケーションのHUBにしたいけれど、さて、どこから手をつけたらいいのか……。そんなマーケターの悩みに答える新連載。「オウンドメディアコミュニケーション 成功の法則21」(ソフトバンククリエイティブ)を再編集してお届けする。 第1回 統計データから紐解くマーケティングの「デジタルシフト」

第1回 統計データから紐解くマーケティングの「デジタルシフト」

コミュニケーションの場がデジタルにシフトしつつあるいま、マーケターにはいったい何が求められるのか。アドビ システムズ 井上慎也氏によるデジタルマーケティング論第1回は各種統計データを元にしたデジタルシフトの現状考察である。 第4回 マルチチャネルのハイブリッド分析で“儲かる”Webサイトを構築

第4回 マルチチャネルのハイブリッド分析で“儲かる”Webサイトを構築

「Webサイトから生成されるデータ」と「その他の顧客接点から生成されたデータ」を組み合わせて分析することで、Who、Whyの解明が実現する。ポイントは、顧客体験を分析視点の中心に据えること。これまで見えなかった顧客の動きが明らかになる。 第2回 世の中のあらゆる事象を数値化し、ビジネスに反映させる

第2回 世の中のあらゆる事象を数値化し、ビジネスに反映させる

世の中で起きているあらゆる事象を数値化し、ビジネスに反映させるにはどうすれば良いか? 情報処理速度数msというポテンシャルを活かせば何ができるのか? デジタル技術の革新により、今や、マーケターには常識を超える想像力が求められている。