生成AI時代のSEO「LLMO」 企業は“AIに選ばれるため”に、今何ができるか:CMOは知っておきたいSEOトレンド(1/2 ページ)

2025年5月現在、Google検索の上部にAI Overviewと呼ばれる生成AIによる回答が多く表示されるようになりました。果たして企業はAIOの対策「LLMO」にどう取り組めば良いのでしょうか?

田中雄太

デジタルアイデンティティ SEOエヴァンジェリスト、コンサルタント

2025年5月現在、Google検索の上部にAI Overview(以下、AIO)と呼ばれる生成AIによる回答が多く表示されるようになり、マーケターの間では大きな話題の1つとなっています。AIOによって自社のコンテンツが検索結果に表示されて認知の機会が増えている一方、Webサイトに訪問せずに離脱するゼロクリックリサーチの問題も顕著になっています。

果たして企業はAIOの対策「LLMO」にどう取り組めば良いのでしょうか?

生成AI時代のSEO 「LLMO」とは?

まず、LLMOという言葉について見ていきましょう。

前提として「LLMO」はGoogle公式の言葉ではなく、明示された定義はありません。もともと「GEO」「AI SEO」といった呼称もありましたが、これらも非公式で解釈が人によって異なるため、この言葉を扱う際には定義の認識を双方で事前確認するなどの注意が必要です。

その上で一般的なLLMO(Large Language Model Optimization)の意味としては「大規模言語モデルの最適化」で、一言で表現すれば「生成AI版のSEO」というのが分かりやすいでしょう。ChatGPTやGoogleのAI Overviewなどの生成AIが検索結果や回答を生成する際に、引用・参照されやすくすることを目的とした対策全般を指します。

SEOとLLMOはどちらもWeb上の情報の最適化を目指しますが、SEOは検索結果のランキングの向上を目的とし、キーワード最適化や被リンク、EEAT、サイテーションなどが重視されます。一方、LLMOは従来のSEOの要素を引き継ぎつつ、とくに生成AIに引用されやすい簡潔なテキストやよくある質問の網羅性などが重視されます。

現時点では、LLMOと従来のSEOに大きな違いは見られませんが、検索結果でのランキングを重視するか、生成AIによる引用を重視するかという最適化の目的や方針に違いがあります。

今LLMOが注目されているワケ メリット・デメリットは?

では、なぜ今LLMOが注目されるのか? その理由について考えていきましょう。

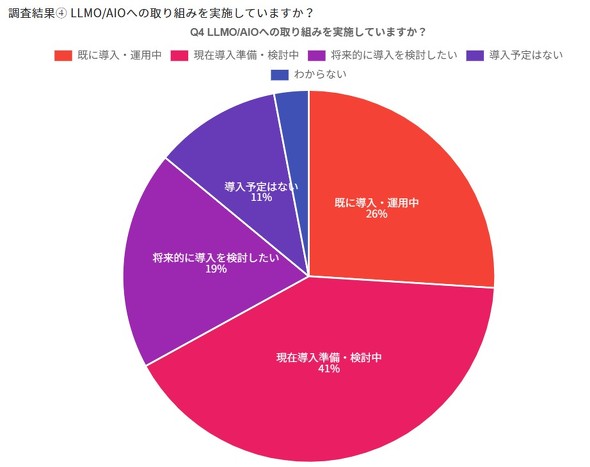

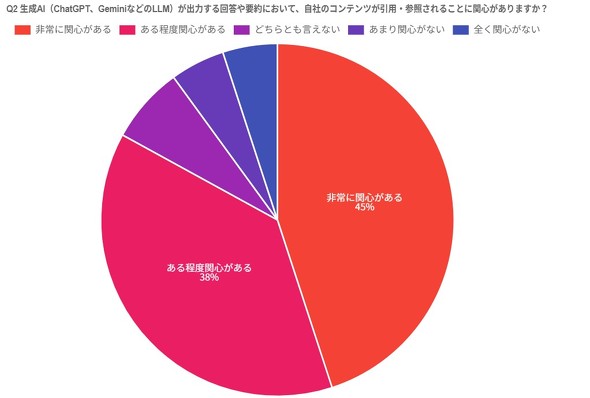

Webマーケティング支援を手掛けるセンタードの調査によると、企業の86%がLLMOの取り組みを「実施」または「検討中」で、また生成AIに自社サイトが引用・参照されることについては83%が「関心がある」と回答しています。

これらのデータからも企業のLLMOへの注目度の高さが伺えますが、その理由としてAIOのメリットとデメリットの2つの側面が考えられます。

まずメリット面の注目される理由としては、AIOによって自社サイトの表示機会が増加している点が挙げられます。米Semrushの2025年3月の調査によると、Google検索結果におけるAIOの表示率は全クエリの13%以上に達し、特に「〜とは」などの知識系キーワードで増加傾向が見られます。この表示増加による流入や認知増加を期待して、導入を検討する企業が増えていることが予測されます。

一方のデメリット面では、ゼロクリックリサーチ(AIOの要約だけで満足しサイト訪問しない行動)が急増していることへの危機感です。Ahrefs(シンガポール)の2025年3月の調査によると、AIO表示時の検索1位クリック率が34.5%低下し、コンテンツ提供者のトラフィック減少が顕在化しています。

こうした状況への対応が多くの企業でLLMO対策が急務とされる主な理由です。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

「自社の宣伝」をするマーケターは“二流” 押さえておくべき「編集記事」と「広告記事」の違い

「自社の宣伝」をするマーケターは“二流” 押さえておくべき「編集記事」と「広告記事」の違い

マーケターとしてタイアップ記事広告を出稿する場合と同じ感覚で記者の取材に対応するのは、広報担当者としては不合格です。メディアに記事にしてもらうとはどういうことなのか。記事と記事広告は何が違うのか。詳しく解説します。 「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

「東京は異様」──タクシー広告市場が“日本でだけ”拡大した5つの理由

世界でも異例の発展を遂げた日本のタクシー広告。その背景と今後の展望について、業界トップ2社の幹部が語った。 高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

高速PDCAで荷物返却も「爆速」 スカイマークの顧客満足度がANA、JALよりも高い納得の理由

ANAとJALに続き国内航空会社で3位のスカイマークだが、顧客満足度ランキングでは2社を上回り、1位を獲得している。特に利用者から評判なのが、受託手荷物の返却スピードだ。SNSでも「着いた瞬間に荷物を回収できた」「人より先に荷物が出てきている」といった声が多い。 「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「それ効果あるの?」と言わせない! 三田製麺マーケターの“社内を納得させる”施策効果の可視化術

「SNSのフォロワー数は増えているのに、売り上げへの貢献が見えない」「オンライン施策と店舗集客の関係性が分からない」――。多くの広報・マーケティング担当者が、一度は直撃したことがある課題だろう。そんな中、つけ麺チェーン「三田製麺所」を運営するエムピーキッチンホールディングスは、SNSやWebを活用した認知拡大から、コアファンの育成、そして売り上げ貢献までを可視化する独自のロジックを確立した。 「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

「管理職辞退」は悪いこと? 断る際に重要な2つのポイント

昨今「管理職になりたくない」「管理職にならない方がお得だ」――という意見が多く挙がっている。管理職にならず、現状のポジションを維持したいと考えているビジネスパーソンが増えているが、管理職登用を「辞退」するのは悪いことなのだろうか……?