執筆者紹介 小川卓(おがわ・たく)

UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer)

前回は、Webサイトの気になる点の洗い出し方や、分析項目の決め方についてお伝えしました。今回は、改善案の出し方について解説していきます。

Webサイトの改善案を考える前に

分析を進めていく中で、成果の低いWebページや箇所もあれば、成果の高いWebページや箇所も分かってきます。この過程で、「成果の低い部分を改善するのはもちろんだが、成果の高い部分を伸ばすのはどうだろう」という発想も出てきます。

セオリーとして、Webサイトの改善は「改善できると影響が大きい部分(流入数が多いなど)だが、現時点で成果の低い部分」から始めていきます。

成果の高い部分をさらに伸ばすのは、改善の難易度が高いケースが多いためです。加えて、成果の低いWebページや箇所を先に直しておかないと、成果の高いWebページへの遷移やそもそものCV(コンバージョン)にも影響が出てしまいます。

集客を増やしても、穴の空いたバケツのように、そこから水漏れしてしまい費用対効果に悪影響を与えてしまいます。

改善案が思い付かないなら、他と比較してみよう

改善案をどのように出せばよいのか。おすすめの方法は、他と比較することです。

自社のWebサイト内で比較する

Webサイト内にある他のページを参考にします。仮に対象が広告流入からのLP(ランディングページ)だったとします。

同じサービスを訴求しているLPが5つあり、改善対象のLPはCVR(コンバージョン率)が低く、エンゲージメント率も低い場合、他の4つのLP(CVRが高くエンゲージメント率も高い)と比較してみると、ページ内の要素やレイアウトが違うかもしれません。あるいは、流入時のキーワードやクリエイティブ、配信面での流入比率が違うかもしれません。

自社のページから探すことができるので調べやすく、改善のヒントを見つけやすいです。

同業他社のWebサイトと比較する

なんとなく全体を眺めて他社と比較するのではなく、「分析から出た課題」に絞って比較することをおすすめします。

例として、自社のメールマガジンの登録数や登録率の伸び悩みが課題だとします。メールマガジンへの登録は、サービスの申し込みや購入時に併せて登録してもらうやり方が一般的ですね。

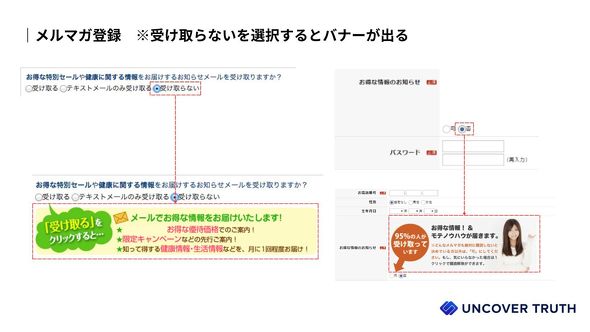

メールマガジンへの登録のボタンはもちろん置いてはいるものの、ここから登録を増やすためにどうすれば良いのか、自社のWebサイトを眺めているだけでは、なかなか考えが浮かばないこともあります。このような時は、同業他社を参考にします。下画像の例では、メールマガジンを「受け取らない」を選ぶとバナーが出ます。

この方法を利用することで、下記のようなメリットがあります。

- バナーを出すことで再度案内ができる

- 具体的なメリットを追加することで、最初のシンプルな案内より登録の可能性が上がる

- バナーがあると邪魔に感じる人にも配慮でき、届けたい相手にのみ情報が表示される

この施策が自社のWebサイトで成果をもたらすかどうかは、実施してみないと分かりません。とはいえ、自社のWebサイトとデータを眺めているだけではこの改善案は出てこないかもしれません。

他社と比較するもう一つのメリットとして、改善提案の資料を作りやすいことがあります。先ほどの画像のように、他社のWebサイトのスクリーンショットを入れることで、チームや決裁者にも理解してもらいやすくなります。

繰り返しになりますが、ポイントは、なんとなく全体を眺めて他社と比較するのではなく、「分析から出た課題」に絞って比較することです。

知っておくべきは事例よりも考え方

事例は良く聞かれるのでお答えする機会も多いのですが、「業種が違うから」や「サイト規模が」というリアクションにも多く出くわします。

今回紹介した施策事例自体が重要なのではありません。

私がお伝えしたいのは、気付きから仮説を出し、仮説を証明するための分析を行うことで課題が見つかり、課題の改善のために他と比較するというプロセス(考え方)です。

改善案の出し方は他にもいろいろありますが、まずはこのプロセスを活用することで、安定して改善案を出すことができるようになります。

今回は比較して改善案を出す方法を紹介してきました。次回は改善案を実行する際のABテストのポイントについて紹介します。

執筆者 小川卓

おがわ・たく UNCOVER TRUTH CAO(Chief Analytics Officer)。Webアナリストとしてマイクロソフト、ウェブマネー、リクルート、サイバーエージェント、アマゾンジャパンなどで勤務。解析ツールの導入・運用・教育、ゴール&KPI設計、施策の実施と評価、PDCAをまわすための取り組みなどを担当。全国各地で講演を毎年40回以上行っている。

UNCOVER TRUTHについて

UNCOVER TRUTHは、データ活用基盤であるCDP「Eark」の提供や、それらCDPの構築と活用を支援するコンサルティングサービスと、コンテンツデータによるユーザー体験分析ツールの「Content Analytics」を提供しております。各ソリューションを通じて、企業が保有する1stPartyDataの分析や活用を促進しています。

詳細はこちら→ Content Analyticsサービスサイト

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

関連記事

どんなWebサイトでも「必ず最初に分析すべき」5つの項目

どんなWebサイトでも「必ず最初に分析すべき」5つの項目

どのようなWebサイトの分析でも基本は同じ。最初に行うべき5つの項目について解説します。 使いにくいWebサイト、原因は? 必ず確認すべき10項目とは

使いにくいWebサイト、原因は? 必ず確認すべき10項目とは

今回は、Webサイトの課題の見つけ方と仮説の洗い出しからどのような分析を行うのかを解説していきます。 DeNAを支える第2の柱「Pococha」 急成長の背景にある、徹底したユーザー理解

DeNAを支える第2の柱「Pococha」 急成長の背景にある、徹底したユーザー理解

DeNAが提供するライブコミュニケーションアプリ「Pococha」が、同社の収益の柱になりそうだ。急成長の背景には、同サービスが長年ユーザー視点に立ったアプリ運営を強化してきたことがある。Pocochaはこれまでに、どのようなユーザー体験のアップデートを重ねてきたのだろうか。 「ぶっちゃけ面倒くさい」 コンテンツマーケの“難題”を、生成AIで解決する超時短術とは?

「ぶっちゃけ面倒くさい」 コンテンツマーケの“難題”を、生成AIで解決する超時短術とは?

昨今の生成AIブームで、コンテンツマーケティングの在り方が大きく変わっている。AIの力でコンテンツの制作工数が飛躍的に改善し、企業が発信可能となるコンテンツ量は間違いなく増えていくと予想される。この記事では、生成AIを味方にしながら自社のコンテンツ力を高め、営業売り上げの貢献につなげるヒントを解説する。 B2Bマーケターの残念な“勘違い” 「ホットリードへの固執」、何が危ない?

B2Bマーケターの残念な“勘違い” 「ホットリードへの固執」、何が危ない?

「顧客起点」の重要性は、マーケティングのあらゆる場面で語られます。しかし「顧客起点」にこだわってパスしたはずのホットリードが、営業からはあまり歓迎されず、こちらが想像していた熱量でフォローアップしてくれない……。いわゆる、マーケと営業の「ズレ」のようなものが生まれることも多々あるのではないでしょうか?