KDDIが取り組む3000万人規模のパーソナライゼーション データ基盤とAIの使いどころは?:コミュニケーションの「質」と「量」の課題に取り組む

AI時代のマーケターの悲願である「ハイパーパーソナライゼーション」に果敢に挑むのがKDDI。それを実現するためのシステムと組織の在り方とはどのようなものか。

携帯通信サービス市場が成熟する中、主要通信キャリアは収益拡大に向けて、金融、コマース、エンターテイメント、電気と、事業領域の拡大を進めている。5G時代の到来も追い風だ。「au経済圏」の構築を打ち出すKDDIもその中の1社だ。デジタル体験の向上でLTVの最大化に取り組む同社の取り組みについて、担当者に話を聞いた。

KDDIのハイパーパーソナライゼーション

KDDIグループは、2022年度からビジョン「KDDI VISION 2030」に基づく中期経営計画を進めている。その中では、事業成長を達成するため、「5G推進によるARPU(ユーザー当たりの平均収益)増」を目標の1つに掲げる。

目標達成の鍵を握るのが、既存顧客のデジタル体験の質を改善するパーソナライゼーションだ。具体的には顧客に関するさまざまなデータを基に、数多いデジタル接点のどこからでも一貫性のある通知や案内を届けることを目指している。

しかし、auおよびUQ mobileなどのサービス契約者ID数は3000万もある。ここまで大規模なパーソナライゼーションを実現するのは容易なことではない。また、KDDIの顧客接点は店舗やコンタクトセンター、Webサイト、モバイルアプリと、多岐にわたる。モバイルアプリも1つや2つではない。特にユーザー数の多い「My au」「My UQ mobile」「au PAY」「auスマートパスプレミアム」の4つを含め、同社が運用するアプリは数十個にも上る。

3000万人それぞれと顧客エンゲージメントを構築するには、全ての顧客接点の中から最適なものを適宜選び、リアルタイムにコミュニケーションを行わなくてはならない。そうなれば当然、裏側のオペレーションは複雑になる。

3000万人の温度感はさまざまだ。例えば、モバイル決済サービス「au PAY」のユーザーに対してクレジットカードの「au PAYカード」への加入申込みを促したいとする。中には既にau PAYカードを持っている顧客もいれば、検討中の顧客、検討を始めたばかりの顧客、カードの存在を知らない顧客もいる。温度感の異なる顧客に一律に「カードを作りませんか?」と案内しても意味がない。既にカードを利用中の顧客に対して申し込み案内を送るのは無駄な行為だし、受け取る方も鬱陶しい。また、仮に一度に3000万IDに一斉配信をしようとすれば、システムへの負荷が掛かり過ぎてしまう懸念もある。

KDDI マーケティング本部 DXデザイン部 副部長の八木沢大樹氏は、「システムへの負荷が大きくなることから、旧環境ではKDDIがやりたい大規模かつ自動的に内容の異なるメッセージの出し分けをすることはできないと考え、『Salesforce Marketing Cloud』と『Salesforce Data Cloud』の採用を決めました」と明かした。現在は両製品を核に、新MA(マーケティングオートメーション)基盤の構築と旧基盤からの移行を進めている。

コミュニケーションの「量」と「質」の課題

以前は他社のMAを利用していたKDDIがSalesforceへの移行を決めた主な目的は、コミュニケーションの「量」と「質」の課題解決だ。八木沢氏によれば、旧MA基盤では、コンテンツの出し分けは200通りが限界だった。サービスの種類が多いKDDIにとって、これは全く不十分なものであり、この制約があることから、案内の数を絞り込まざるを得なかった。一方、質の問題とは、「クレジットカードの加入案内」や「ボーナスポイント獲得のキャンペーン登録」のようなコンバージョン狙いのコンテンツばかりを繰り返し送らざるを得なかったことだ。本来はその案内を送る前に、ユーザー一人一人にサービスやキャンペーンの内容を理解してもらう案内を送りたいところだ。それができていないので、受け取る側は何回も同じことを繰り返されていら立ち、通知の送付を拒否することになってしまう。オプトアウトされるリスクが分かっていながらも、メッセージの出し分けができないことで一律にメールを送るしかないジレンマがあった。コンテンツの出し分けパターンの制約を気にしないで済むようになれば、カスタマージャーニーに沿って段階的なコミュニケーションが可能になる。

AI時代のマーケティング組織の在り方

組織がより効率的に動ける環境を整備したかったというのも、システム刷新の大きな理由だ。DXデザイン部はMA基盤に関わるメンバーの半分がコミュニケーションシナリオを設計するチーム、もう半分がそのシナリオに沿ってコンテンツを配信するチームに分かれる。事業本部の中にはさらに、DXデザイン部が実行する施策のための環境を整備する開発チームもある。各チームが相互にフィードバックをしながらオペレーション環境を最適化する体制はMOps(Marketing Operations)と呼ばれるが、KDDI マーケティング本部 DXデザイン部 カスタマーサクセス3G グループリーダーの谷幸恵氏は「シナリオを考えるチームが開発チームに施策の要件を直接伝えても、擦り合わせが難しいことがあります。そこで、コンテンツ配信チームがシナリオ設計チームとの間を取り持つようにしています」と話す。

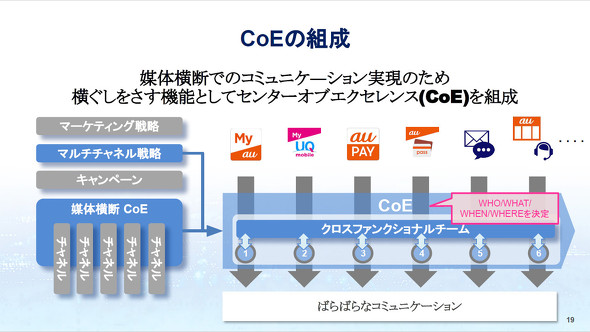

KDDIでは一貫性のあるマルチチャネルコミュニケーションを実践するために、アプリやWebサイトの責任者たちと情報共有ができるCoE(Center of Excellence)組織を運営している。この体制には、以前のような個別の顧客接点に閉じた施策だけでなく、MA基盤の強化に合わせて接点横断型の複雑な施策を展開しやすくする狙いがある。さらに、DXデザイン部はサービス部門や戦略部門と合意してからシナリオを設計するようにもしている。八木沢氏は「どれだけ強力な武器があっても、お客さまの優先度を決めた上で施策の整理をしなければ、それぞれの部署が好きなことをやってしまう。このような体制にすることで、戦略からオペレーションまでがワンストップでつながり、ガバナンスを強化できると考えています」と語る。

早くもAIの効果を実感

KDDIの新MA基盤への移行はまだ道半ばだが、AI機能の活用によるパフォーマンス改善とData Cloudでのオペレーション効率化には手応えを得ている。すでにMarketing Cloudで試したものに、「Einsteinエンゲージメントスコアリング」機能と「Einsteinエンゲージメント頻度」機能がある。Einsteinエンゲージメントスコアリングはメールやプッシュ通知への反応を予測するもの、Einsteinエンゲージメント頻度は最適なメール数を特定するものになる。「ある施策でこの2つの機能の組み合わせを試したところ、エンゲージメントスコアが高いグループと低いグループではCTRで3倍の差があると分かりました。この結果をセグメント作成に利用すれば、顧客に不要なものが届かないようにできます」と、谷氏は具体的な利用イメージを語る。

Data Cloudの採用によってセグメント作成の負荷が軽減することも分かった。例えば、「My au」アプリの配信で利用したセグメントを「au PAY」アプリの配信に流用したい、あるいは複数のアプリで共通利用したい場合、その都度セグメントを作成する必要はない。加えて、セグメントを作成する度に行っていた目視によるチェックも不要になった。この2つの効率化により、オペレーションコストを50%低減する見通しが立ったと八木沢氏は説明する。

配信を段階的に行うアイデアも生まれた。例えば、「クレジットカードの加入」と「Pontaの特典のお知らせ」のエンゲージメントスコアを比べると、前者は反応する人としない人の差が大きいのに対し、後者はその差が小さく、多数に支持されることが分かった。この結果から、クレジットカード加入のエンゲージメントスコアが低い人たちに対してはPontaの特典のお知らせを先に送り、スコアが高まってきた頃にあらためてクレジットカード加入を勧める案内をすれば反応してもらえる可能性が高くなるという示唆が得られた。

KDDIは現在、月に約600件のデジタル施策を実行しているが、そのうち9割は自動化によるものだ。配信したコンテンツのパフォーマンスは時間の経過とともに低下する傾向があるため、今後は施策管理にも一層注力する。具体的にはフリークエンシーコントロールや適切なタイミングでのコンテンツ提供など、顧客視点で気持ちよく受け取ってもらうような工夫を凝らすことを計画している。

生成AI活用にも意欲

自動化が進んだことで、旧環境の頃と比べるとコミュニケーションの量の課題は大きく改善した。質の課題においても、コンバージョン狙いではなく、サービスの内容理解を促すことができる環境になった。だが、顧客理解とそれに基づくきめ細かいコミュニケーションの追求というKDDIの挑戦は、まだ終わったわけではない。

パーソナライゼーションとオペレーション効率化を極めた先で八木沢氏がやりたいと考えていることは大きく分けて2つある。1つはEinsteinが示す予測の根拠を明確にすること、もう1つが画像生成AIの検証だ。例えば、バナー生成を生成AIに任せると、人間がやる場合と比べてどこまで工数が減らせるかというようなことには、強い関心を持っている。

八木沢氏は「100人いれば100通りの案内を自動で提供できるようにしたい。全ては顧客のため。もっと顧客理解の解像度を高め、もっときめ細かくコンテンツを出し分けることで、3000万人のお客さま一人一人に寄り添っていけるようにしたい」と結んだ。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.