買収に頼らず自社開発したCDP「Salesforce Data Cloud」の特徴とは?:セールスフォース・ジャパン幹部に聞く

社内に分散するあらゆる顧客データを集約し、顧客をより深く理解した上で施策を展開したい――。そんなマーケターのニーズに応えるテクノロジーがCDPである。すでに強力な競合が先行する市場で、Salesforceはどのように独自性を発揮しようとしているのか。

2023年には生成AIが大ブームを巻き起こしたが、生成AIのエンジンである基盤モデルはむき出しの脳のようなもので、肉体に相当するアプリケーションがなければ動かない。また、燃料に相当するデータがきちんと整理され、かつリアルタイムに使えるようになっていなければ、どんなに優れたエンジンでも力を発揮できない。そもそもAIを活用する目的は、業務の生産性向上のはずであり、使い方に戸惑うようでは本末転倒と言える。

そこでSalesforceは、CRMアプリケーションを中心に据え、それがユーザーにとって使いやすいものになるよう、データとAIエンジンで支える仕組みを整えようと考えた。それを実現するのが、2023年9月に開催した自社イベント「Dreamforce」で発表した「Einstein 1 Platform」だ。

Salesforce日本法人のセールスフォース・ジャパン 専務執行役員である三戸篤氏は、Einstein 1 Platformを「『AI+データ+CRM+信頼』を提供するプラットフォーム。企業がAIを信頼できる形で使えるようにするためのもの」と説明する。そのデータの部分はEinstein 1 Platformとネイティブに連携するCDP(顧客データプラットフォーム)製品「Salesforce Data Cloud(以下、Data Cloud)」が担う。

既存のデータ基盤への投資を無駄にしないために

Salesforceはこれまで数々の企業買収を通じて製品ポートフォリオを拡充してきたが、Data Cloudに関してはSalesforce自身が多くの顧客の要望を聞き、設計から開発までを手がけたという。

Data Cloudは、Salesforceのデータはもちろん、Salesforce外のデータも組み合わせて「統合顧客プロファイル」として管理する。ユーザーはそれを各種のアプリケーションからさまざまなユースケースに活用できる。

統合顧客プロファイルを得るには、まず外部のデータレイクやデータウェアハウスなどの既存のデータ基盤からCRMに関連するデータを取り出さなければならない。しかし、そのためにデータをどこかにコピーして二重持ちするのは効率が悪い。そこでData Cloudでは、実データをコピーする代わりに参照だけにとどめている。データを直接的に取り込む方法も用意しているが、データを参照するだけの方法も選択可能にすることで、「Snowflake」や「Google BigQuery」などを利用している企業は、それらをそのまま継続して活用できる。

「データドリブン」の重要性が叫ばれるようになったのは昨日今日の話ではない。すでにデータ基盤を構築している企業は少なくないはずだ。三戸氏は「われわれにはお客さまの既存投資のリプレースを促す意図はありません」と明言する。

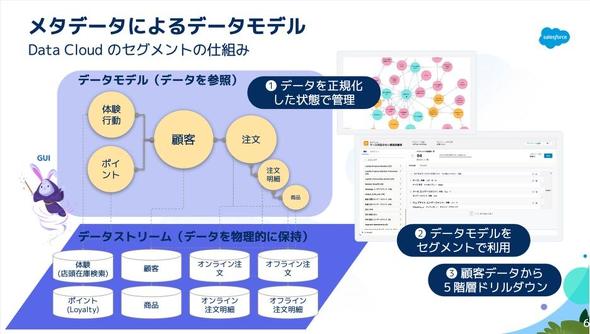

もちろん、Salesdorce外から取り込んだデータはそのままでは使えないので、次のステップでCRMアプリケーションが使いやすい形にデータを整える「ハーモナイズ(調和)」が必要になる。この際に参照するのが、Salesforce側であらかじめ用意した、統合顧客プロファイルのための標準データモデルだ。SalesforceにはCRMベンダーとして20年超の活動を通して蓄積してきた豊富な知見がある。それを基に、自社製のアプリケーションがデータを使うときに最適なデータモデルをメタデータの形式で定義するようにした。ここに、Data Cloudが自社開発である強みがある。

ハーモナイズを行う際には、このあるべき標準データモデルを外部のデータソースで拡張し、ID統合を経て、顧客を個別に認識できる統合顧客プロファイルができる。

顧客プロファイルの拡張に長けたメタデータモデル

ETL(データの抽出、変換、ロード)不要で外部のデータソースと連携できることには、データ変更への対応が柔軟になるメリットもある。今日の組織は多種多様なツールを導入しており、その数はますます増え続ける。新たに追加されたツールのデータの中に統合顧客プロファイルに必要なものが含まれていれば、都度データモデルのアップデートが必要になる。

一般的なCDPであれば、変化に追随するためにIT部門にデータ統合作業を依頼する必要が生じる。そこでSalesforceが現場の負担を軽減するために考えた仕組みが、メタデータ形式でデータモデルを保有することだ。

Salesforceの標準データモデルでは顧客を中心に、それにひも付くデータオブジェクトの構造を定義するようになっている。例えば、基幹システムにある商品の発注履歴で顧客プロファイルを拡張したいと考えたとする。その場合はまず、外部のデータソースに接続し、発注履歴のデータオブジェクトを探す。該当するデータオブジェクトを見つけたら、標準データモデルにドラッグアンドドロップでマッピングする。それだけで新しいデータモデルに更新されるのだ。メタデータ形式なので、実データは外に置いたままでの拡張ができ、かつIT部門に依頼しなくても、マーケター自身がノーコードで作業を終わらせることができる。

内外のデータソースからさまざまなデータセットを組み合わせ、データを強化する手法は「データエンリッチメント」と呼ばれるものだ。顧客プロファイルにこの手法を適用することで、一人の顧客をより詳細に理解し、施策を展開できるようになる。

セールスフォース・ジャパンの松尾吏氏は「Data Cloudの中のデータをどう使うかはお客さま次第ですが、さまざまなユースケースがあります」と話す。

例えば、計画中のキャンペーンのターゲットセグメントを抽出したいのであれば、Data Cloudであらかじめ顧客プロファイルを拡張しておけば、Webサイトでの行動履歴、開封したメールの種別だけでなく、ロイヤルティープログラムの会員ステータス、過去に購入した商品、購入金額などを加味し、詳細な条件を設定してのキャンペーンセグメントの作成ができる。

「アプリケーションCDP」であることの真価

既存のCDP製品の中に蓄積したデータで同じことをやろうとすると、実際には何らかの統合の手間が必要になる。その作業に時間をかけるのであれば、現場としては施策に集中したいはずだ。ならば、最初からアプリケーション視点で使いやすいデータモデルにしておいて、必要に応じて外部のデータソースにあるデータに接続できるようにしておけばいい。

あたかも最初からその形式であったかのように扱えれば、ユーザーがデータソースを意識する必要はない。最初に定義をしておけば、さまざまなユースケースに利用できる統合顧客プロファイルができる。もし、新しいデータソースが追加されたら、再定義を行えばよい。常に最新の詳細な統合顧客プロファイルで、顧客を理解したユースケースを実行できることに、Data Cloudの意義がある。

アプリケーションが使いやすいCDPという意味を込めて、SalesforceはData Cloudを「アプリケーションCDP」と呼ぶ。CRMアプリケーションで統合顧客プロファイルを使いたいのは、「Salesforce Marketing Cloud」を利用するマーケターだけではない。営業担当者は「Salesforce Sales Cloud」で、コンタクトセンターのエージェントは「Salesforce Service Cloud」で、それぞれにユースケースがあるだろう。より詳細な顧客インサイトを関連部署で共有するため、「Tableau」での分析に使ったり、結果を「Slack」で送るといったこともできそうだ。

Data Cloudの今後について、Salesforceは製造業や金融サービス業など、業種業態ごとの要件に合わせてデータモデルを進化させることも視野に入れている。「お客さまからのフィードバックを得て、要望を標準データモデルに反映する。お客さまと共にデータプラットフォームを育てていくつもりです」(松尾氏)

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.